Asteroidi

Tra le orbite di Marte e di Giove in uno spazio di circa 550 milioni di Km (2,15-3,3 UA) si trova la fascia principale degli asteroidi. Sono questi migliardi di corpi di diverse dimensioni e forma generalmente irregolare, che vanno da piccoli frammenti come granelli di sabbia a blocchi sempre più grandi fino a Cerere, il pianeta nano. I quattro corpi maggiori della fascia, Cerere, Vesta, Pallade e Igea, sommano circa metà della massa complessiva della fascia. Nonostante il numero ingente di asteroidi, lo spazio occupato dalla fascia è talmente grande per cui è assai improbabile un impatto con veicoli spaziali che lo debbano attraversare.

Poichè nella fascia, secondo la legge di Titius-Bode (il semiasse maggiore a=(n+4)/10 con n=0,3,6,12...) dovrebbe trovarsi un pianeta, inizialmente si era pensato che fosse esploso, lasciando gli asteroidi come frantumi, viceversa ora i più ritengono che le perturbazioni gravitazionali dinamiche di Giove impediscano ai frammenti di aggregarsi e che la risonanza orbitale acceleri i frammenti determinando talvolta collisioni distruttive fra di loro o l'espulsione dall'orbita, verso il sole o lo spazio profondo, lasciando ampi spazi vuoti di asteroidi, detti lacune di Kirkwood.

Molti asteroidi viaggiano in copia, ruotando attorno ad un centro di gravità ed hanno assunto orbite molto eccentriche che vanno ad intersecare, mentre si avvicinano al sole, quelle degli altri pianeti ed essendo di piccola massa sono particolarmente sensibili all'attrazione gravitazionale che può deviarli dal loro normale percorso. Gli EGA, Earth Grazing Asteroids, o NEO, Near Earth Objects, pur passando a varie centinaia di migliaia di Km, vengono costantemente sorvegliati per prevedere con un certo margine di intervento ogni eventuale impatto con la Terra. Ci sono circa 150 milioni di asteroidi con diametro di oltre 10 m, quasi 2 milioni con diametro di 1 Km o più, e 200 con diametro maggiore di 100 Km. Secondo gli esperti, impatti con asteroidi con diamtero superiore a 10 Km avvengono ogni 100 milioni di anni ed hanno un effetto devastante sul pianeta.

La maggior parte rientra in tre gruppi fondamentali: a base di carbonio (tipo C), a base di silicati (tipo S), a base di metalli (tipo M).

Gli asteroidi carbonacei sono ricchi di carbonio e dominano le regioni esterne della fascia. Essi costituiscono oltre il 75% degli asteroidi visibili. Sono di colore più rosso rispetto agli altri e hanno una bassissima albedo.

Gli asteroidi ricchi di silicati sono più diffusi verso la regione interna della fascia, entro 2,5 UA dal Sole. Gli spettri delle loro superfici rivelano la presenza di silicati e di alcuni metalli, mentre la presenza di composti carboniosi è modesta. Hanno un'albedo relativamente alta, e formano circa il 17% dell'intera popolazione di asteroidi.

Gli asteroidi ricchi di metalli costituiscono appena il 10% della popolazione totale; i loro spettri assomigliano a quello del ferro-nickel. All'interno della fascia degli asteroidi la distribuzione degli asteroidi di tipo M raggiunge il livello massimo a una distanza di 2,7 UA circa.

Un aspetto non ancora chiarito è la relativa rarità degli asteroidi basaltici (tipo V da Vesta).

La temperatura della fascia di asteroidi varia con la distanza dal Sole. Per le particelle di polvere all'interno della fascia le temperature variano da 200 K (-73 °C) a 2,2 AU giù fino a 165 K (-108 °C) a 3,2 UA.

| Num. |

Nome |

Diametro x Km |

Dist. media dal sole x 106 Km |

Num. |

Nome |

Diametro x Km |

Dist. media dal sole x 106 Km |

| 4 |

Vesta |

525 |

353,4 |

451 |

Patentia |

225 |

458 |

| 2 |

Pallade |

522 |

414,5 |

532 |

Ercolina |

225 |

415 |

| 10 |

Igea |

430 |

470,3 |

104 |

Camilla |

222,6 |

520 |

| 511 |

Davida |

326 |

475,4 |

48 |

Dori |

221,8 |

465 |

| 704 |

Interamnia |

316 |

458,1 |

45 |

Eugenia |

214 |

407 |

| 52 |

Europa |

302 |

463,3 |

29 |

Anfitrite |

212,2 |

382 |

| 87 |

Silvia |

272 |

521,5 |

121 |

Ermione |

209 |

519 |

| 624 |

Ettore |

370x195 |

781 |

423 |

Diotima |

208,8 |

459 |

| 3 |

Giunone |

290x240x190 |

399 |

13 |

Egeria |

217x196 |

385 |

| 31 |

Eufrosine |

255,9 |

471 |

94 |

Aurora |

204,9 |

473 |

| 15 |

Eunomia |

255,3 |

395,5 |

88 |

Tisbe |

200,6 |

414 |

| 16 |

Psiche |

253,2 |

437,1 |

24 |

Temi |

198 |

468 |

| 65 |

Cibele |

237,3 |

514 |

243 |

Ida |

58 x 23 |

270 |

| 324 |

Bamberga |

229,4 |

401 |

951 |

Gaspra |

17 x 10 |

205 |

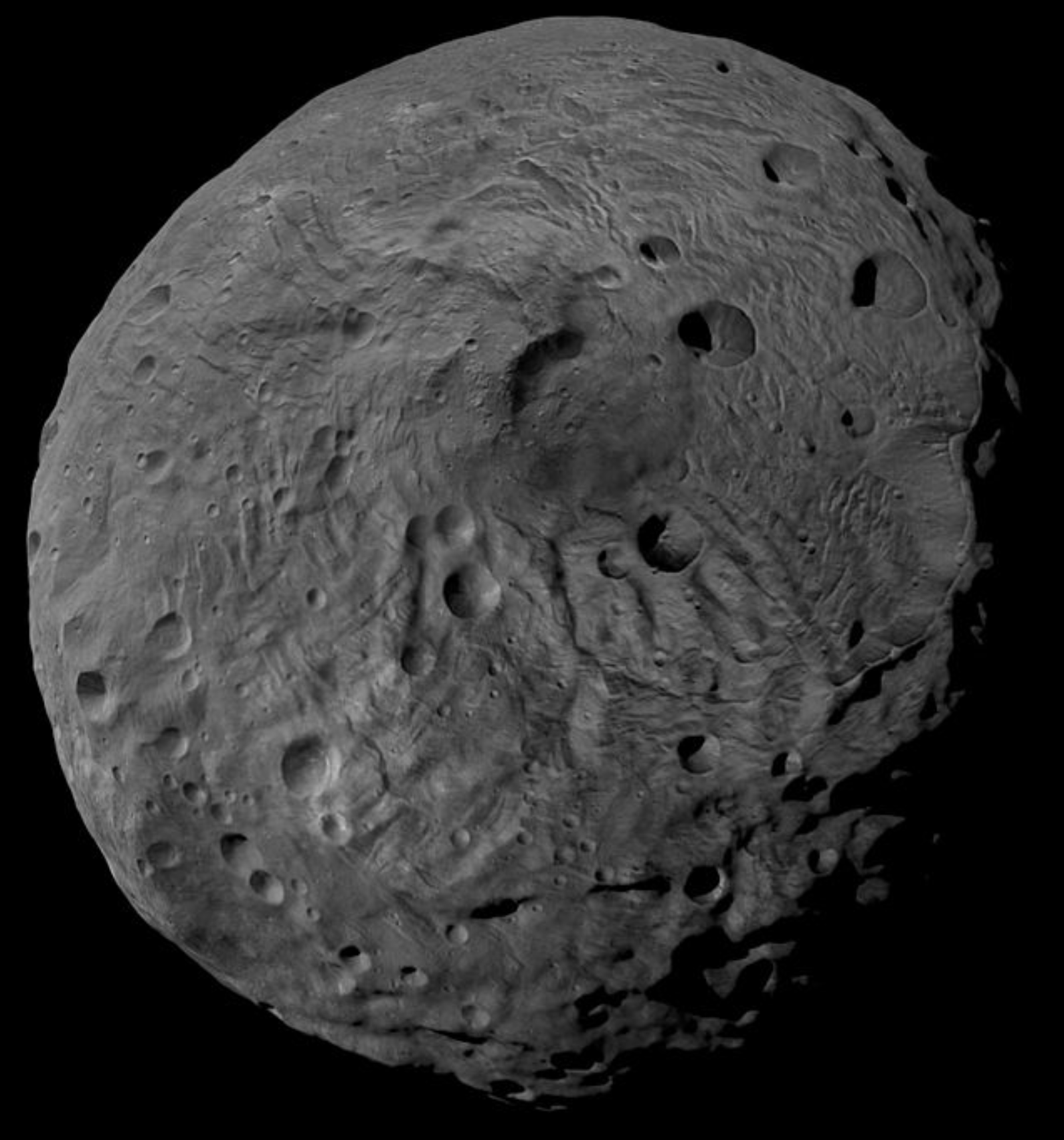

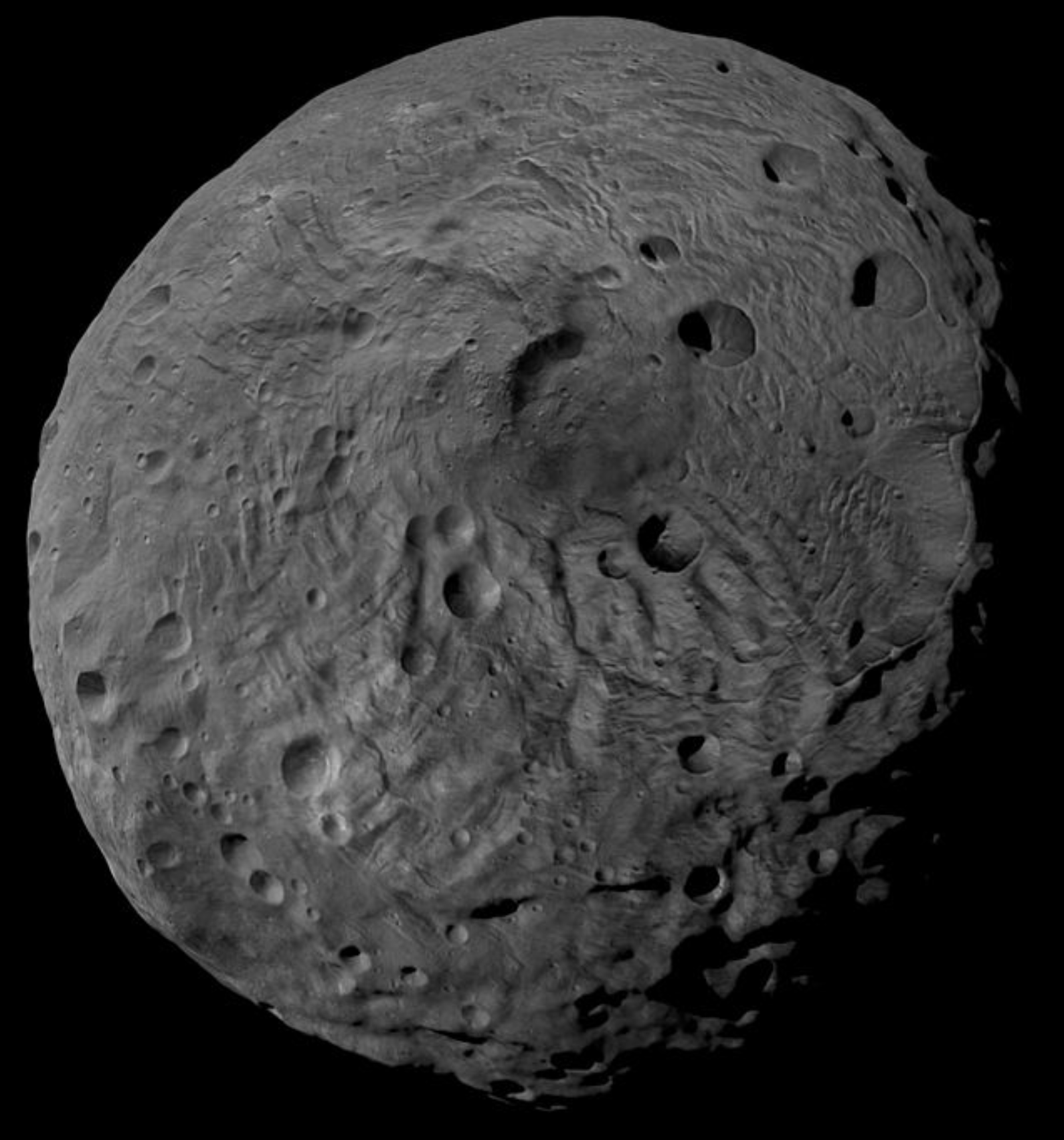

Vesta

Vesta è uno degli asteroidi più grandi della Fascia Principale di Asteroidi. La sonda Dawn della NASA è entrato in orbita intorno a Vesta il 16 luglio 2011 per un'esplorazione di un anno e ha lasciato l'orbita il 5 settembre 2012 in rotta verso la sua destinazione finale, Cerere.

4) Vesta è stato scoperto nel 1807 da Heinrich Wilhelm Olbers, a Brema, lo stesso astronomo che poco tempo prima aveva scoperto anche (2) Pallas. Il numero (4) indica che Vesta è stato il 4° asteroide scoperto, dopo (1) Cerere, (2) Pallas e (3) Juno. Prende il nome da Vesta, la dea vergine di casa e focolare della mitologia romana. Vesta è l'asteroide più luminoso visibile dalla Terra. La sua distanza massima dal Sole è leggermente maggiore della distanza minima di Cerere dal Sole, sebbene la sua orbita si trovi interamente all'interno di quella di Cerere.

Vesta ha un diametro di circa 525 km e una massa in kilogrammi pari a circa 3 seguito da 20 zeri. Questo valore significa che circa il 9% della massa della Fascia Principale di Asteroidi si trova in Vesta. Probabilmente è leggermente più grande di Pallade, ma è circa il 25% più massiccio. Siccome la sua forma è quasi sferoidale, Vesta è un pianeta nano mancato.

Quando si parla di Vesta si fa riferimento ad un asteroide ma, negli ultimi anni, nel mondo scientifico è stato classificato come protopianeta, ovvero uno stadio primitivo di un pianeta che, se ne avesse avuta la possibilità, si sarebbe evoluto in un pianeta vero e proprio. La possibilità non l’ha mai avuta in quanto non si è potuto legare gravitazionalmente a nessun altro corpo roccioso, rimanendo ad orbitare “da solo” attorno al Sole. Ad oggi, Vesta risulta l’unico corpo di questo tipo nel Sistema Solare.

Quello che è strano è il fatto che Vesta rappresenti l’unico protopianeta sopravvissuto a questo processo. Vesta si è infatti formato molto velocemente nelle primissime fasi della nascita del Sistema Solare, solamente 2-3 milioni di anni dopo la sua formazione. Circa un milione di anni dopo l’intero corpo asteroidale ha subito una brusca fase di fusione dovuta al decadimento dell’alluminio-26, un isotopo radioattivo dell’alluminio che esisteva nelle primissime fasi del Sistema Solare, probabilmente dovuto ad un esplosione di una vicina supernova. Durante questa fase di fusione probabilmente Vesta è stato ricoperto da un oceano di magma, a causa dell’eccessivo calore generato. Successivamente, per altri 3-4 milioni di anni, Vesta è andato incontro ad un processo di raffreddamento del magma (cristallizzazione) che ha formato la sua crosta di lava solidificata (probabilmente eruttata da vulcani sulla sua superficie), un mantello solido all’interno formato da rocce leggermente differenti, e un nucleo metallico al centro, un processo noto come differenziazione. Questa struttura “a strati”, come hanno tutti i pianeti terrestri, ha permesso di classificarlo come l’unico protopianeta esistente nel nostro sistema planetario.

Quello che è strano è il fatto che Vesta rappresenti l’unico protopianeta sopravvissuto a questo processo. Vesta si è infatti formato molto velocemente nelle primissime fasi della nascita del Sistema Solare, solamente 2-3 milioni di anni dopo la sua formazione. Circa un milione di anni dopo l’intero corpo asteroidale ha subito una brusca fase di fusione dovuta al decadimento dell’alluminio-26, un isotopo radioattivo dell’alluminio che esisteva nelle primissime fasi del Sistema Solare, probabilmente dovuto ad un esplosione di una vicina supernova. Durante questa fase di fusione probabilmente Vesta è stato ricoperto da un oceano di magma, a causa dell’eccessivo calore generato. Successivamente, per altri 3-4 milioni di anni, Vesta è andato incontro ad un processo di raffreddamento del magma (cristallizzazione) che ha formato la sua crosta di lava solidificata (probabilmente eruttata da vulcani sulla sua superficie), un mantello solido all’interno formato da rocce leggermente differenti, e un nucleo metallico al centro, un processo noto come differenziazione. Questa struttura “a strati”, come hanno tutti i pianeti terrestri, ha permesso di classificarlo come l’unico protopianeta esistente nel nostro sistema planetario.

Oltre ai dati della missione Dawn della NASA, che ha analizzato l’asteroide a differenti lunghezze d’onda, sulla Terra abbiamo delle particolari meteoriti che si pensa arrivino da Vesta, chiamati HED (Howardite-Eucrite-Diogenite). Queste meteoriti sono state espulse dalla crosta di Vesta in seguito a due grandi impatti avvenuti al suo polo sud, di cui oggi si notano i crateri.

Oltre ai dati della missione Dawn della NASA, che ha analizzato l’asteroide a differenti lunghezze d’onda, sulla Terra abbiamo delle particolari meteoriti che si pensa arrivino da Vesta, chiamati HED (Howardite-Eucrite-Diogenite). Queste meteoriti sono state espulse dalla crosta di Vesta in seguito a due grandi impatti avvenuti al suo polo sud, di cui oggi si notano i crateri.

A proposito di crateri al polo sud, nelle fotografie di Dawn si può vedere in questa regione un cratere veramente grande, il Rheasilvia, che con i suoi 505 km di diametro è il più grande cratere che conosciamo nel Sistema Solare. Il picco centrale raggiunge i 22 km di altezza rispetto alla pianura circostante, che rappresenta il pavimento del cratere. Rheasilvia è impostato su un altro cratere più antico, Veneneia, più piccolo ma comunque molto grande, con i suoi 450 km di diametro. L’interesse geologico nei confronti di Rheasilvia è legato soprattutto al fatto che nel cratere si può osservare dell’olivina, un minerale tipico del mantello dei pianeti rocciosi, indicando quindi che probabilmente l’impatto ha scavato abbastanza in profondità da raggiungere le rocce del mantello.

A proposito di crateri al polo sud, nelle fotografie di Dawn si può vedere in questa regione un cratere veramente grande, il Rheasilvia, che con i suoi 505 km di diametro è il più grande cratere che conosciamo nel Sistema Solare. Il picco centrale raggiunge i 22 km di altezza rispetto alla pianura circostante, che rappresenta il pavimento del cratere. Rheasilvia è impostato su un altro cratere più antico, Veneneia, più piccolo ma comunque molto grande, con i suoi 450 km di diametro. L’interesse geologico nei confronti di Rheasilvia è legato soprattutto al fatto che nel cratere si può osservare dell’olivina, un minerale tipico del mantello dei pianeti rocciosi, indicando quindi che probabilmente l’impatto ha scavato abbastanza in profondità da raggiungere le rocce del mantello.

Pallade

Pallade fu scoperto il 28 marzo 1802 da Heinrich Wilhelm Olbers mentre cercava di individuare Cerere per verificarne l'orbita già calcolata matematicamente. La scoperta fu quindi determinata dalla coincidenza che Pallade transitasse in prossimità di Cerere in quel periodo.

Come già accaduto per Cerere, fu Gauss a calcolare l'orbita di Pallade e riscontrò che entrambi completavano l'orbita in 4,6 anni, sebbene quella di Pallade fosse inclinata di circa 35° rispetto al piano dell'eclittica.

Pallade è un asteroide di grosse dimensioni che orbita all'interno della fascia principale. Fu il secondo asteroide ad essere individuato dopo Cerere. Si stima che la sua massa costituisca il 7% di quella dell'intera fascia principale. Il suo diametro, pari a 512–545 km, è confrontabile con quello di Vesta, sebbene Pallade sia meno massiccio del 20% ed ha una forma di ellissoide irregolare.

Si ritiene che anche Pallade abbia subito una differenziazione interna su base termica tanto da essere considerato un probabile protopianeta sopravvissuto al processo di formazione del sistema solare,quindi senza fondersi con altri protopianeti e resistendo alla forza di espulsione di Giove.

La superficie di Pallade risulta costituita da silicati (asteroidi di tipo S). Pallade segue un'orbita altamente inclinata (34,8°) rispetto al piano medio delle orbite degli oggetti della fascia principale, caratterizzata, inoltre, da un'eccentricità considerevole, pari quasi a quella posseduta da Plutone. Di conseguenza, raggiungere l'asteroide con una sonda spaziale risulta assai dispendioso.

Poco è noto delle caratteristiche superficiali di Pallade rilevabili dalle immagini raccolte dal Telescopio spaziale Hubble e dal Very Large Telescope (Vlt) situato in Cile. Considerato il periodo di dell'asteroide, che è di sole 7,8 ore, sono state identificate significative deviazioni dalla forma sferica che avrebbe se fosse in equilibrio idrostatico. I crateri presenti su Pallade sembrano ricoprire il 9-10% della sua superficie e al momento sono 36 i crateri individuati dagli esperti, tutti dotati di un diametro superiore ai 30-40 chilometri e lo rendono simile ad una palla da golf. Questi dati sono “indicativi di una violenta storia di collisione".

C’è un appiattimento del polo sud di Pallade (probabilmente un antico bacino da impatto) e un’analoga struttura vicino all’equatore. Da quest’ultima potrebbero essere stati scagliati nello spazio gli asteroidi che compongono l’attuale famiglia di Pallade.

Le simulazioni indicano che la formazione della famiglia di Pallade sia avvenuta circa 1,7 miliardi di anni fa, in seguito alla collisione obliqua con un asteroide di 60-90 km di diametro che ha scagliato nello spazio frammenti della crosta. I membri della famiglia palladiana sono tutti piuttosto piccoli rispetto a Pallade, il maggiore, (5222) Ioffe, ha appena 22 km di diametro), ma ne farebbe parte anche l’asteroide (3200) Phaethon, il corpo progenitore dello sciame meteorico delle Geminidi, osservabile nella notte attorno al 14 dicembre di ogni anno. I membri della famiglia sono prevalentemente di tipo B, nonostante la rarità di tali asteroidi, e questo è suggestivo dell'origine di una famiglia collisionale, composta da frammenti strappati da Pallade in conseguenza di impatti con altri corpi.

Un punto particolarmente luminoso dell'emisfero meridionale, come Occator di Cerere, potrebbe indicare un deposito di sale molto esteso.

Igea

Igea è un grande asteroide della fascia principale, il quarto in ordine di grandezza, con un diametro medio superiore ai 400 km e una massa stimata pari al 3% di quella totale della fascia di asteroidi. Nonostante ciò, fu il decimo a essere individuato perché la superficie scura rende l'asteroide meno visibile di quanto le sue dimensioni implicherebbero. Igea fu scoperto da Annibale de Gasparis il 12 aprile 1849.

Igea si compone di materiale primitivo carbonioso, simile alle condriti carbonacee. Percorre un'orbita assai prossima al piano dell'eclittica (con un'inclinazione di 3,8°), mediamente eccentrica, che completa in 5 anni e 7 mesi, il periodo di rotazione risulterebbe di 13,8 ore, con l'asse di rotazione inclinato di circa 60°.

Osservazioni condotte negli anni 2017 e 2018 con lo spettrografo SPHERE montato sul Very Large Telescope dell'Osservatorio del Paranal dell'ESO hanno infine permesso di risolvere la forma dell'asteroide, che si è rivelato più prossimo alla forma sferica rispetto a quanto atteso, quindi potrebbe avere le caratteristiche per essere classificato tra i pianeti nani.

Il perielio è prossimo alla distanza media di Cerere e Pallade dal Sole, ma una collisione tra Igea e uno degli altri due corpi è improbabile anche se si verificaranno periodici avvicinamenti tra i tre corpi, fino a 3 milioni di Km da Cerere e da Pallade. All'afelio, Igea raggiunge il bordo esterno della fascia principale, in prossimità del perielio degli oggetti della famiglia Hilda, in risonanza 3:2 con Giove. Esegue periodici avvicinamenti al gigante gassoso ogni dieci anni e mezzo, non raggiungendo però mai una distanza inferiore a 1,5 UA dal pianeta.

Nel 1978 furono identificati i primi membri della famiglia Igea, un gruppo di asteroidi (650 circa) con parametri orbitali prossimi a quelli di Igea stesso: semiasse maggiore compreso tra 3,108–3,127 UA, bassa inclinazione ed eccentricità moderata.

Informazioni parziali sulla composizione di Igea sono state dedotte tramite l'analisi spettroscopica della sua superficie. Igea appartiene alla classe degli asteroidi di tipo C, che dominano la porzione esterna della fascia principale (oltre la lacuna di Kirkwood in corrispondenza di 2,82 UA).

La superficie di Igea si compone di materiale carbonaceo primitivo. È stata rilevata inoltre la presenza di minerali che sarebbero stati alterati dall'interazione con acqua liquida; sulla superficie dell'asteroide in passato potrebbero essere state raggiunte localmente temperature tali da portare alla liquefazione del ghiaccio che si presume possa esservi presente. Tuttavia, la presenza di materiale primitivo indica altresì che Igea non si è completamente fuso durante il processo di formazione, in contrasto rispetto ad altri grandi planetesimi come Vesta.

La superficie dell'asteroide è stata risolta grazie a osservazioni condotte nel 2017 e nel 2018 con il Very Large Telescope. Vi sono stati identificati con chiarezza due crateri, con diametro di circa 180 e 100 km. Mancherebbe, invece, un grande cratere - analogo al Cratere Rheasilvia su Vesta - che avrebbe dovuto formarsi nell'impatto che originò la famiglia Igea. Ciò suggerisce che Igea possa aver subito un processo di rinnovamento della superficie, ovvero una parziale riaggregazione dei frammenti liberati dall'impatto, come indicherebbe l'elevata porosità degli strati più superficiali e, conseguentemente, il valore stimato per la densità media dell'asteroide, leggermente inferiore a quella di Cerere.

Davida

Davida è un grande asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 326,06 km. È un asteroide di tipo C, caratterizzato quindi da una superficie molto scura e una composizione di rocce carbonate. Fu scoperto nel 1903 da Raymond Smith Dugan dall'Osservatorio Königstuhl, situato nei pressi di Heidelberg (Germania). Fu battezzato così in onore David Peck Todd (storpiatura dovuta alla vecchia consuetudine di battezzare i pianetini con nomi femminili), un professore di astronomia all'Amherst College. È ritenuto il quinto più grande pianetino individuato finora, misurando 326 km di diametro e comprendendo nelle stime l'1,6% della massa totale della fascia di asteroidi.

In base alle immagini ottenute dall'Osservatorio Keck (Hawaii) nel 2002 Davida appare un oggetto semi-oblungo con almeno due sfaccettature piane. Il suo periodo di rotazione è pari a circa 5 ore, mentre l'orbita attorno al sole impiega 5,7 anni.

Interamnia

Interamnia è un grande asteroide della Fascia principale del diametro di circa 316,62 km, è il quinto asteroide conosciuto in ordine di grandezza e il sesto per massa, pari all'1,4% di quella dell'intera fascia di asteroidi, e, nonostante le sue dimensioni, fu scoperto solo nel 1910 da Vincenzo Cerulli, fondatore dell'Osservatorio astronomico di Collurania a Teramo, il cui antico nome latino era Interamnia.

Anche Interamnia appare al Very Large Telescope come corpo tendenzialmente sferico da risultare quasi in equilibrio idrostatico e quindi essere una fase di transizione dagli asteroidi ai pianeti nani.

È probabilmente il più grande degli asteroidi di tipo F, ma esistono pochi dati relativi alla sua composizione o struttura interna. La presenza di materiali idratati in superficie e le sue somiglianze spettrali complessive con Cerere suggeriscono che è probabilmente un corpo ghiacciato, ipotesi confermata dalla comparsa di una chioma sottile, interpretata come sublimazione del ghiaccio. L'assenza di una famiglia di asteroidi affiliati implica che Interamnia non ha subito un impatti distruttivi negli ultimi 3 miliardi di anni, a differenza di Vesta e Igea.

Europa

Europa è il sesto asteroide più grande della fascia principale di classe C carbonaceo molto scuro, con olivine e pirosseni in superficie. Orbita vicino alla famiglia degli asteroidi Hygiea, ma non ne fa parte. Fu scoperto inel 1858 da Hermann Mayer Salomon Goldschmidt dall'Osservatorio astronomico di Parigi. Fu battezzato così in onore di Europa, la principessa fenicia rapita e amata da Zeus nella mitologia greca.

52 Europa non va confuso con la luna di Giove Europa.

La sua temperatura superficiale media è di -113°C, il periodo di rotazione è di 5,6 ore, mentre orbita in 5,48 anni.

Nel luglio 2011 è stato un osservato speciale in quanto è transitato alla sua minima distanza di 450,6 milioni di Km, nella costellazione della Vergine, occultando la luce della stella TYC per 17.9 secondi. Ed è proprio grazie al periodo di interruzione della luminosità stellare che gli astronomi sono stati in grado di misurare l'ampiezza dell'asteroide.

Silvia

Silvia è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale. Descrive un'orbita poco eccentrica situata nella parte esterna della Fascia principale, al di là della maggior parte dei pianetini; per questo è classificato come uno degli oggetti appartenenti alla famiglia di asteroidi Cibele.

Silvia fu scoperto da Norman Robert Pogson il 16 maggio 1866 da Madras (l'attuale Chennai, in India). Sylvia fu battezzato così in onore di Rea Silvia, madre dei gemelli Romolo e Remo della mitologia romana.

Sylvia ha una superficie molto scura e probabilmente una composizione molto primitiva. La scoperta delle sue lune ha reso possibile una più accurata stima della massa e della densità. Quest'ultima sembra essere molto bassa (con un valore compreso fra 1,2 e 1,6 g/cm³); ciò indica che l'asteroide è quasi certamente molto poroso, tanto che il 60% di esso potrebbe essere spazio vuoto. Silvia compie un giro completo intorno ai suoi assi ogni 5,18 ore circa.

Le due piccole lune che orbitano attorno a Silvia, sono state battezzate Romulus (Romolo) e Remus (Remo), come i figli di Rea Silvia. Gli astronomi sono convinti che questi satelliti siano frammenti espulsi da Silvia in un impatto avvenuto in passato, e che altri piccoli satelliti possano essere ancora individuati.

Romulus, la prima luna, fu scoperto nel 2001 mediante il telescopio Keck II, ha un diametro pari a 18 ± 4 chilometri e orbita ad una distanza di 1360 km, portando a termine una rivoluzione completa attorno a Sylvia in 3,6 giorni.

Remus, la seconda luna, fu individuato dalle immagini riprese a partire dal 9 agosto 2004 e la sua scoperta fu annunciata il 10 agosto 2005 utilizzando il telescopio Yepun dell'European Southern Observatory (ESO) in Cile. Remus ha un diametro pari a 7 ± 2 km e orbita a una distanza di 710 km, portando a termine una rivoluzione completa attorno a Sylvia in 1,37 giorni (33,09 ore).

Le osservazioni degli astrofili hanno aiutato i ricercatori a completare il quadro e a determinare che l’asteroide gigante 87 Silvia appare di forma irregolare, con un nucleo sferico denso contornato da uno strato di materiale relativamente più morbido.

Giunone

Giunone fu il terzo asteroide ad essere individuato, nel 1804 dall'astronomo tedesco Karl Ludwig Harding, e deve il proprio nome alla dea romana Giunone.

Presenta una forma irregolare, con un diametro medio pari a 234 km. Osservazioni nell'infrarosso hanno rilevato la presenza sulla sua superficie di un cratere da impatto geologicamente recente dal diametro superiore al centinaio di chilometri. È il secondo asteroide roccioso per massa e dimensioni dopo Eunomia e costituisce lo 0,9% di quella dell'intera fascia principale. Giunone ruota in direzione prograda in 7,21 ore,una inclinazione assiale è pari a 51° e percorre in 4,37 anni un'orbita compresa tra quelle di Marte e Giove, mediamente più vicina al Sole rispetto a Cerere o Pallade, moderatamente inclinata (circa 12° rispetto al piano dell'eclittica), ma caratterizzata da un'eccentricità notevole, pari a 0,25. Ciò lo conduce a raggiungere distanze perieliche inferiori a quelle di Vesta e afeliche maggiori di quelle di Cerere. Tra i primi asteroidi scoperti, Giunone fu accreditato dell'orbita più eccentrica fino all'individuazione, nel 1854, di 33 Polyhymnia. Inoltre, tra gli asteroidi di diametro superiore ai 200 km, solo 324 Bamberga è caratterizzato da un'eccentricità orbitale maggiore.

Uno studio compiuto da James L. Hilton (1999) suggerisce che nella seconda metà o nel tardo XIX secolo l'orbita di Giunone sia lievemente variata, «quasi certamente» una deviazione dovuta alle perturbazioni indotte da un asteroide di passaggio, la cui identità non è stata ancora determinata.

Le immagini dell'asteroide con la migliore risoluzione sono state ottenute nel 1996 per mezzo del Telescopio Hooker dell'Osservatorio di Mount Wilson, utilizzando ottiche adattive. La sequenza raccolta copre un arco di tempo pari all'intero periodo di rotazione e mostra una figura irregolare (grumosa, molto simile a una patata) caratterizzata da una struttura scura sulla superficie, interpretata come il sito di un impatto recente. Quattro immagini di Giunone riprese a quattro differenti lunghezze d'onda (le due superiori rientrano nello spettro visibile, le due inferiori nell'infrarosso). A 934 nm compare come una macchia scura nella parte inferiore dell'asteroide un vasto cratere da impatto.

Nel 1995 è stato individuato un gruppo di asteroidi di piccole dimensioni che condividono parametri orbitali comuni con Giunone. Raggruppati nella famiglia di asteroidi denominata Giunone o Juno, si ritiene siano di natura collisionale, ovvero frammenti di Giunone stesso scagliati nello spazio in seguito all'impatto con un secondo oggetto.

Eufrosine

Euphrosyne fu scoperto da James Ferguson nel 1854. È stato battezzato così in onore di Eufrosine, nella mitologia greca una delle tre Grazie, o Càriti (Eufrosine deriva dal greco gioia e letizia o serena letizia). Nel maggio del 2019 è stata annunciata la scoperta di un satellite di Euphrosyne.

Si tratta di un corpo abbastanza scuro vicino al bordo esterno della Fascia. È un asteroide di tipo C con una superficie primitiva. La sua orbita, tuttavia, è piuttosto insolita e presenta una notevole somiglianza con quella di Pallade nella sua alta inclinazione e eccentricità.

Il periodo orbitale di Eufrosine dura 5,59 anni mentre la rotazione 5,53 h.

Questo asteroide è il maggiore di una numerosa famiglia di 1.400 corpi rocciosi, gli Euphrosyne, che viaggia in formazione ravvicinata sul bordo più esterno della fascia degli asteroidi, ben sopra l’eclittica, ossia l’equatore del sistema solare.

Probabilmente gli asteroidi Euphrosyne si sono formati 700 milioni di anni fa in seguito allo scontro tra due grandi asteroidi e sono stati studiati dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, a Pasadena in California, utilizzando il telescopio WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), ribattezzato nel 2013 Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) in quanto si teme che diventino oggetti pericolosi per la Terra, ossia entrino a far parte dei NEO, i Near Earth Object. La foto riprende Eufrosine con una sovrapposizione di quattro lunghezze infrarosse nel suo percorso stagliato contro il cielo stellato.

I NEO sono corpi la cui orbita si avvicina particolarmente al nostro pianeta. Generalmente non hanno una vita lunga su una scala temporale astronomica ma sono una popolazione di oggetti costantemente rifornita da altre famiglie di asteroidi. NEOWISE ha mostrato che alcuni membri della famiglia Eufrosine potrebbero trasformarsi in NEO, a seguito delle interazioni gravitazionali con l’orbita di Saturno in milioni di anni, hanno infatti una leggera risonanza con l’orbita di Saturno, che sposta lentamente questi oggetti, e spinge alcuni dei frammenti più grandi della famiglia nello spazio vicino alla Terra.

Eunomia

Eunomia è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale e dà il nome ad una intera famiglia di asteroidi. Come gli altri corpi appartenenti alla sua classe spettrale, è di colore chiaro ed è composto da silicati, nichel e ferro.

Fu scoperto nel 1851 da Annibale de Gasparis all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli. Fu battezzato così in onore di Eunomia, una delle Ore, personificazione dell'ordine e della legge nella mitologia greca.

Eunomia ha una curva di luce piuttosto variabile, che indicherebbe un oggetto di forma allungata, pressoché ovoidale.

15 Eunomia, il più grande degli asteroidi "rocciosi" di tipo S, misura circa 300 km lungo l'asse maggiore, ha un raggio medio di 250 km e si trova vicino al baricentro della famiglia. Si stima che Eunomia contenga circa il 70-75% della materia del corpo che lo ha originato. Questo aveva un diametro medio di circa 280 km e fu parzialmente distrutto dall'impatto catastrofico che ha originato la famiglia. È probabile che il corpo d'origine fosse almeno parzialmente differenziato, perché la superficie di Eunomia e gli spettri dei membri più piccoli della famiglia mostrano alcune variazioni. Altri studi suggeriscono invece che il corpo sia sto completamente frantumato da un asteroide più piccolo di circa 50 km di diametro, che si impattò alla velocità di circa 22.000 km/h e che quello che vediamo sia il frutto di una successiva riaggregazione. Non è neppure escluso che gli impatti siano stati più di uno.

Gli altri membri della famiglia sono distribuiti abbastanza regolarmente nello spazio orbitale attorno a Eunomia. Il successivo membro più grande identificato dall'analisi è stato 258 Tyche, di 65 km di diametro. Tuttavia, la sua orbita si trova all'estremo di quella considerata l'area della famiglia, e potrebbe anche essere un intruso. I più grandi membri evidenti della famiglia hanno un diametro di circa 30 km, con vari asteroidi di dimensioni simili.

Studi spettroscopici hanno evidenziato che i membri della famiglia abbracciano una rilevante varietà di composizioni, sebbene rimangano tutti nella classe spettrale S. Hanno infatti una composizioni superficiale rocciosa (piuttosto che ghiacciata) che include silicati e in parte nickel-ferro e sono piuttosto luminosi per le loro dimensioni.

La famiglia contiene un numero relativamente alto di piccoli oggetti. Il fatto che molti di questi oggetti più piccoli siano stati "erosi" nel tempo a causa di collisioni secondarie, perturbazioni gravitazionali e l'effetto Yarkovsky (La differenza dell'emissione di radiazione termica dalla superficie illuminata dal sole induce una forza che agisce sul meteoroide in una particolare direzione che dipende dall'orientazione dell'asse di rotazione e dal senso di spin e provoca una leggera accelerazione: Fy=(8p/3c)r2SigmaT4(DeltaT/T)cosZeta, con r raggio fisico dell'asteroide, Sigma la costante di Stefan-Boltzmann, T la temperatura media, DeltaT la differenza di temperatura tra le due facce del meteoroide e Zeta l'angolo tra l'asse di rotazione e la direzione normale all'orbita. Oltre all'effetto diurno vi è anche un effetto stagionale. Asteroidi che oggi orbitano fra Marte e Giove potrebbero avvicinarsi alla Terra), indica che la famiglia Eunomia è nata abbastanza recentemente (sulla scala temporale astronomica).

L'orbita di Eunomia lo colloca in una risonanza 7:16 con il pianeta Marte, ha un periodo di rivoluzione di 4,30 anni ed un periodo di rotazione di 6,083 h.

Psiche

Psiche è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale, misurando 253,2 chilometri di diametro, fu scoperto nel 1852 da Annibale de Gasparis dall'Osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli. Fu battezzato così in onore di Psiche, figura della mitologia greca.

L'analisi dello spettro elettromagnetico indica una composizione praticamente pura di ferro e nichel, ma anche oro e platino. Si suppone che Psyche e gli altri asteroidi di tipo M provengano dal nucleo metallico di un grande planetesimo differenziato simile a Marte.

La sua massa, 1,7 × 1019 kg è tale da indurre perturbazioni gravitazionali misurabili nelle orbite degli altri asteroidi; la sua densità media di 2,0 × 10³ kg/m³, risulterebbe però troppo bassa per un asteroide metallico; ciò indicherebbe un'alta porosità. In altre parole, Psiche sarebbe un gigantesco cumulo di pietrisco piuttosto che un corpo solido. Ha un periodo di rotazione di 4,196 h e compie un'orbita in 5 anni. La sua temperatura superficiale media è di -110°C.

La NASA lancerà una missione per esplorare l’asteroide nell’estate del 2022. Rinominata “Discovery Mission”, arriverà su 16 Psyche intorno al 2026.

Cibele

Cibele è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale e dà il nome ad una famiglia di asteroidi che hanno caratteristiche orbitali comuni. È un asteroide di tipo C con una superficie scura di composizione carboniosa.

Fu scoperto nel 1861 da Ernst Wilhelm Tempel all'Osservatorio di Marsiglia (Francia), inizialmente fu battezzato Maximiliana, in onore di Massimiliano II, re di Baviera (1848 - 1864), ma in seguito, dopo le aspre critiche degli altri astronomi tedeschi e inglesi, fu ufficialmente denominato Cibele, dea della terra di alcune antiche popolazioni dell'Asia Minore, seguendo l'uso tradizionale delle figure mitologiche per i pianetini.

Alla prima occultazione stellare di Cibele nel 1979 fu calcolato un diametro di 230 km, corretto a 237 km dal satellite IRAS (InfraRed Astronomical Satellite) nel 1983.

Un ipotetico satellite di 11 Km a 900 Km di distanza, non è più stato confermato dopo l'occultazione stellare.

L'asteroide ha una forma irregolare, un periodo di rotazione relativamente breve di 4,04 ore un periodo orbitale di 6,36 anni. La temperatura media di superficie è stata calcolata a -122°C. Tutti i membri della famiglia sono in risonanza 7:4 con Giove e questo stabilizza la loro orbita.

Bamberga

Bamberga è uno degli asteroidi più grandi della Fascia principale, del diametro medio di circa 229,44 km; fu scoperto nel 1892 da Johann Palisa dall'osservatorio di Vienna e fu battezzato così in onore della città tedesca di Bamberga dal primo cittadino in persona, il Dr. von Brandt, durante una conferenza.

L'8 dicembre 1987 è stata osservata un'occultazione di Bamberga; le misure hanno indicato un diametro di circa 228 km, in linea con i risultati dell'IRAS.

La sua classe spettrale è a metà strada fra quella degli asteroidi di tipo C e di tipo P.

La superficie si presenta molto scura e si ritiene coperta da materiale carbonioso, la sua densità di circa 1,6 kg/dm3 fa ipotizzare la presenza di ghiaccio sotto la superfice.

Ha un periodo di rotazione do 29,43 h, insolitamente lungo fra i pianetini delle sue dimensioni, il periodo orbitale è 4,39 a, la massa pari a 1,0 × 1019 kg

e la densità media di 1,6 × 10³ kg/m³.

Patientia

451 Patientia è il 15° asteroide più grande nella fascia principale tra Marte e Giove. Fu scoperto nel 1899 dall'astronomo francese Auguste Honoré Charlois grazie al telescopio rifrattore da 76 centimetri (30 pollici) dell'Osservatorio di Nizza.

L'analisi spettrale della superficie di Patientia la inserisce tra i tipi CU della classificazione spettrale di Tholen, probabilmente molto simile a 52 Europa con la superficie coperta da materiale carbonioso, mentre sarebbero stati esclusi minerali idratati.

I risultati di varie occultazioni stellari, hanno fornito un diametro medio di circa 224,9 km, il periodo orbitale è di 5,354 anni, mentre la rotazione richiede 9,727 h.

La massa è stimata in 1,19×1019 kg, con una densità media di circa 2,0 g/cm³. La temperatura superficiale media è di -113°C.

Ercolina

532 Herculina o Ercolina è uno dei venti asteroidi più massicci della fascia del diametro medio di circa 222,39 km. Sebbene non siano state condotte indagini dettagliate

Ercolina venne scoperto nel 1904 dall'astronomo tedesco Max Wolf ad Heidelberg. Non è noto se deve il suo nome ad una conoscente dello stesso Wolf di nome Ercolina, oppure alla figura mitologica di Ercole.

In base ai dati fotometrici (Kaasalainen et.al., 2001) possiede una forma cuboide allungata (a tostapane). La sua superficie presenterebbe più crateri di vaste dimensioni, ma è discretamente omogenea. È un asteroide di tipo spettrale S. Ercolina ha un periodo orbitale di 4,61 anni e completa la rotazione in 9,4 ore, con una massa di 2.29 × 1019 kg, avrebbe una densità media elevata, pari a 4 g/cm³.

Camilla

107 Camilla è un asteroide della fascia principale, di 222,6 Km, scoperto nel 1868. È classificato come uno degli oggetti appartenenti alla Famiglia di asteroidi Cibele in risonanza 7:4 con Giov. Ha una superficie molto scura e una composizione carboniosa primitiva, di forma allungata.

Camilla fu scoperto nel 1868 da Norman Robert Pogson a Madras in India. Fu battezzato così in onore di Camilla, nella mitologia romana regina dei Volsci.

Nel 2001, il telescopio spaziale Hubble ha individuato un satellite naturale di Camilla, del diametro pari a circa 11 chilometri, orbitante a una distanza di quasi 1200 km. Nel 2016 è stata individuata un second satellite, più interno rispetto al primo e con un periodo orbitale di circa 12 ore e un diametro di 3,5-4 Km.

Appartiene alla classe spettrale C, ha un periodo orbitale di 6,52 anni, una rotazione di 4,84 ore, una massa di 1,16 × 1019 kg ed una densità media di 1,28 g/cm³. La temperatura della sua superficie è stimata di -122°C.

Dalla sua densità e considerando le sue somiglianze spettrali con (24) Themis e (65) Cybele vi è probabilmente ghiaccio e silicati sulla superficie in rapporto di 6:1.

La temperatura media della superficie è di circa -122°C.

Dori

48 Doris (in italiano 48 Dori) è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale con diametro medio di 221,8 Km, scoperto nel 1857 da Hermann Mayer Salomon Goldschmidt dall'Osservatorio astronomico di Parigi (Francia). Jean Baptiste Elie de Beaumont, un geologo francese, lo battezzò così in onore di Doride, un'oceanina della mitologia greca. 48 Doris e 49 Pales, scoperti lo stesso giorno, sono soprannominati Les Deux Jumelles, le due gemelle.

Appartiene alla classe spettrale CG ha un periodo orbitale di 5,482 anni e di rotazione di 11,89 ore; la sua massa è pari a 1,14×1019 kg con una densità media

di circa 2,0 g/cm³ ed una temperatura superficiale media di -114°C.

Eugenia

45 Eugenia è un grande asteroide della Fascia principale, con un diametro di 214,6 km. È il secondo asteroide riconosciuto come sistema triplo. Fu scoperto nel 1857 da Hermann Mayer Salomon Goldschmidt all'Osservatorio astronomico di Parigi. Goldschmidt stesso lo battezzò così in onore dell'Imperatrice Eugenia de Montijo, moglie di Napoleone III, e fu il primo asteroide ad essere chiamato con il nome di una persona realmente esistente.

È un asteroide di tipo F, di colore molto scuro per una composizione carboniosa. Come 253 Mathilde, la sua densità sembra essere stranamente bassa; potrebbe quindi trattarsi di un cumulo di pietrisco altamente poroso e non di un oggetto monolitico. La sua composizione è conforme con un 90% di olivine amorfe e con un 10% di enstatiti, la sua superficie risulta completamente anidra.

Eugenia ha un periodo orbitale di 4,486 anni, un periodo di rotazione di 5,7 ore, una massa di 6,21×1018 kg ed una densità media di 1,2 g/cm³ ed una temperatura superficiale media di -102°C (può arrivare a -20°C).

Nel 1998, gli astronomi del Canada-France-Hawaii Telescope a Mauna Kea, Hawaii, scoprirono una piccola luna (circa 13 km di diametro) orbitante attorno a Eugenia e fu chiamato Petit-Prince, in onore del figlio dell'Imperatrice Eugenia, il Principe Imperiale Napoleone Eugenio. Petit-Prince impiega 4,716 giorni per descrivere un'orbita completa intorno ad esso ad una distanza di circa 1.164 km.

Nel 2004 dall'analisi delle immagini raccolte dal telescopio Yepun del VLT dell'ESO a Cerro Parnal in Cile, è stato individuato un secondo satellite più piccolo (diametro stimato 6 km), orbitante ad una distanza di 611 km in 1,793 giorni.

Anfitrite

29 Amphitrite (in italiano Anfitrite) è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale, di 212,2 Km. Appartiene alla classe spettrale S per cui ha una superficie relativamente brillante ed è composto da rocce silicate, ferro e nichel allo stato metallico. Fu scoperto nel 1854 da Albert Marth grazie al telescopio da 7 pollici dell'osservatorio privato di George Bishop al Regents Park di Londra. Anfitrite è il nome di una dea del mare nella mitologia greca.

L'orbita di Amphirite è la più circolare fra tutti gli asteroidi conosciuti. Il periodo orbitale è di 4,08 anni, di rotazione di 5,4 ore, la massa è di 1,00×1019 kg e la densità media di circa 2,0 g/cm³; la temperatura superficiale media è di -103°C.

Hermione

121 Hermione, in italiano 121 Ermione, è stato scoperto nel 1872 da James Craig Watson dal Detroit Observatory dell'università del Michigan (USA) ad Ann Arbor. Fu battezzato così in onore di Ermione, figura della mitologia greca, figlia di Menelao e di Elena.

Hermione è un asteroide della famiglia Cibele e descrive un'orbita nella parte esterna della Fascia principale, al di là della maggior parte dei pianetini. È uno dei più grandi e scuri asteroidi della Fascia principale, di classe spettrale C, composto probabilmente da materiale carbonioso. Con un diametro di 209 km (268×186×183), ha una massa di 9,37×1018 kg ed una densità media di 1,96 g/cm³.

Nel 2002 grazie al telescopio Keck II è stato scoperto un satellite di 18 chilometri di diametro in orbita a circa 800 km, completando una rivoluzione in 1,63 giorni.

L'asteroide ha una forma bilobata, come evidenziato da immagini di ottica adattiva, come quella scattata nel dicembre 2003 con il telescopio Keck. Il modello proposto è quello di un "pupazzo di neve", costituito da due sfere parzialmente sovrapposte di raggio 80 e 60 km, i cui centri sono separati da una distanza di 115 km, forma che giustificherebbe la variabilità di precessione del satellite. L'osservazione dell'orbita del satellite indicherebbe una densità di 1,8 ± 0,2 g/cm³, con una porosità dell'ordine del 20%, come se si trattasse di due corpi solidi fratturati piuttosto che agglomerato di macerie.

Ha un periodo orbitale di 6,41 anni, compie una rotazione di 5,55 ore ed una temperatura di superficie di -121°C.

Diotima

423 Diotima è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 208,77 km. Scoperto nel 1896 da Auguste Honoré Charlois, il suo nome è dedicato a Diotima, sacerdotessa dell'antica Grecia che educò il giovane Socrate. Anche questo è un asteroide di classe spettrale C con un periodo di rivoluzione di 5,37 anni e di rotazione di 4,775 ore.

Egeria

13 Egeria (originariamente chiamato Egeria Ferdinandea) è un grande asteroide della fascia principale, scoperto nel 1850 da Annibale de Gasparis all'Osservatorio astronomico di Capodimonte, a Napoli. Egeria era una dea (o una ninfa) protettrice delle nascite e delle sorgenti, venerata ad Aricia, l'antica Ariccia, comune nell'area dei Castelli Romani, divenuta moglie di Numa Pompilio, secondo re di Roma.

È un asteroide di classe spettrale G con una superficie carbonacea scura. L'analisi spettrale di Egeria mostra che il contenuto d'acqua è pari al 10,5-11,5% della massa e lo rende interessante per le future imprese di estrazione idrica. Ha un periodo orbitale di 4,13 anni ed un periodo di rotazione di 7,04 ore, un diametro medio di 207,6 (217×196) km per una massa di 1,59 × 1019 kg, una densità media di 2×10³ kg/m³ ed una temperatura superficiale media di -99°C.

Aurora

94 Aurora è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale. Ha una superficie molto scura e una composizione carboniosa primitiva. Fu scoperto da James Craig Watson nel 1867 dal Detroit Observatory dell'università del Michigan (USA) ad Ann Arbor; fu battezzato così in onore di Aurora, la dea romana dell'alba.

Dalle misurazioni effettuate nel corso di una stella nel 2001 è stata rilevata la sua forma di ovale irregolare.

Ha un periodo orbitale di 5,630 anni ed un periodo di rotazione di 7,220 ore. Il suo diametro medio è pari a 204,9 km, per una massa di 9,01×1018 kg xon una densità media di circa 2.0 g/cm³. La sua temperatura di superficie è di -114°C.

/P>

Tisbe

88 Thisbe (in italiano 88 Tisbe) è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale, scoperto da Christian Heinrich Friedrich Peters nel 1866 dall'osservatorio dell'Hamilton College di Clinton; venne battezzato così in onore di Tisbe, figura della mitologia babilonese, le cui gesta sono narrate in antica fiaba romana.

È un asteroide di classe spettrale CF, a superficie molto scura, con un periodo orbitale di 4,6 anni e di rotazione di 6,04 ore, un diametro medio pari a circa 207 Km (ultima stima tramite il radar dell'Osservatorio di Arecibo), una densità media di 2.0 g/cm³, la temperatura media di superficie è di -104°C.

Tisbe è perturbato dall'asteroide 7 Iris e nel 2001 Michalak ha stimato la sua massa. Ma Iris è a sua volta fortemente perturbato da altri pianeti minori come 10 Hygiea e 15 Eunomia per cui, dopo molte incertezze la sua massa è stata fissata nel 2011 da Baer pari a 1,83 × 1019 kg.

/P>

Temi

24 Themis (in italiano 24 Temi) è uno dei più grandi asteroidi della Fascia principale. Fu scoperto da Annibale de Gasparis nel 1853 all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e fu battezzato così in onore di Temi, una titanide, personificazione dell'ordine, della giustizia e del diritto nella mitologia greca.

Appartiene alla classe spettrale S, con un periodo orbitale di 5,54 anni e di rotazione di 8,5 ore. Le sue caratteristiche fisiche sono incerte: gli viene attribuiti un diametro medio di poco meno di 200 Km, una massa di 1,13×1019 kg ed una densità media di circa 3 g/cm³; la sua temperatura di superficie media è pari a -109°C. Tipo spettrale = C / B.

Alcune perturbazioni dell'orbita di Temi furono utilizzate nel 1875 per calcolare la massa di Giove.

Themis dà il nome alla Famiglia di asteroidi Themis, che si trova nella parte esterna della cintura principale. La famiglia è composta da un nucleo di oggetti di grandi dimensioni circondati da una nuvola di oggetti più piccoli; 24 Themis è un membro del core della famiglia.

| Nome

|

Diametro medio

|

| 24 Temi |

228 km |

| 62 Erato |

95,4 km |

| 90 Antiope |

110,0 km |

| 104 Climene |

123,7 km

|

| 171 Ofelia |

116,7 km

|

| 468 Lina |

69,3 km |

| 526 Jena |

? |

| 846 Lipperta |

? |

Il 7 ottobre 2009, la presenza di ghiaccio d'acqua è stata confermata sulla superficie di questo asteroide utilizzando l'Infrared Telescope Facility della NASA. La superficie dell'asteroide appare completamente coperta di ghiaccio. Gli scienziati ipotizzano che parte della prima acqua portata sulla Terra sia stata rilasciata da impatti di asteroidi dopo la collisione che ha prodotto la Luna. La presenza di ghiaccio su 24 Themis supporterebbe questa teoria. Quello che sorprende è che per la sua vicinanza al sole (~ 3,2 UA), il ghiaccio di superficie dovrebbe essere sublimato e scomparso, a meno che non risulti sostituito da una riserva di ghiaccio sotteranea.

Un meccanismo alternativo per spiegare la presenza di ghiaccio d'acqua su 24 Themis è simile alla formazione ipotizzata di acqua sulla superficie della Luna da parte del vento solare. Tracce di acqua verrebbero continuamente prodotte da protoni solari ad alta energia che interferiscono con i minerali di ossido presenti sulla superficie dell'asteroide. I gruppi superficiali idrossilici (S – OH) formati dalla collisione di protoni (H+) con atomi di ossigeno presenti sulla superficie dell'ossido (S = O) possono essere ulteriormente convertiti in molecole d'acqua (H2O) adsorbite sulla superficie dei minerali ossidati.

Sulla superficie di Temi sono stati anche rilevati composti organici ad alto peso molecolare sotto forma di toline di ghiaccio (il residuo di una miscela irradiata di ghiaccio d'acqua ed etano), oltre ad asfaltite, al materiale delle meteoriti carbonacee e, infine, anche idrocarburi policiclici aromatici, composti organici, contraddistinti da un colore marrone o rossastro negli spettri ottici.

Ida e Dattilo

243 Ida è un asteroide della fascia principale, appartenente alla famiglia Coronide e classificato come asteroide di tipo S. Esso fu scoperto nel 1884 da Johann Palisa e ha un diametro medio di circa 32 km. Il suo nome è dedicato a Ida, nella mitologia greca una ninfa del monte Ida che fu balia di Zeus. Ida fu il primo asteroide binario ad essere scoperto; esso è infatti accompagnato da un piccolo satellite di 1,4 km, Dattilo, scoperto il 28 agosto 1993 durante la missione della sonda Galileo verso Giove.

Immagini del flyby, a partire da 5,4 ore prima dell'avvicinamento massimo, mostrano la rotazione di Ida

Immagini del flyby, a partire da 5,4 ore prima dell'avvicinamento massimo, mostrano la rotazione di Ida

Come tutti gli asteroidi appartenenti alla fascia principale, l'orbita di Ida si trova tra quella di Marte e Giove. Il suo periodo di rivoluzione è di 4,84 anni mentre il suo periodo di rotazione è di 4,63 ore. Ha una forma irregolare e allungata ed è apparentemente composto da due larghi oggetti. La sua superficie è una delle più craterizzate del sistema solare e presenta una vasta varietà di crateri differenti per età e grandezza.

Dattilo fu scoperto da Ann Harch nelle immagini arrivate dalla sonda Galileo. Il suo nome, Dattilo, deriva dai Dattili, creature che secondo la mitologia greca abitavano il Monte Ida. Avendo un diametro di soli 1,4 km, Dattilo è circa un ventunesimo della grandezza di Ida. La sua orbita intorno a Ida non può essere determinata con molta accuratezza. Comunque, le restrizioni delle possibili orbite permettono un'approssimativa determinazione della densità di Ida, che ha rivelato che Ida è povera di minerali metallici. Dattilo e Ida hanno, perciò, caratteristiche simili, portando a pensare che abbiano avuto un'origine comune.

Le immagini provenienti dalla sonda Galileo e le successive misurazioni della massa di Ida forniscono nuove informazioni riguardanti la geologia degli asteroidi di tipo S. Prima del flyby di Galileo, erano state proposte molte differenti teorie per spiegarne la composizione in termini di minerali. Determinare questa composizione permette una correlazione tra la caduta delle meteoriti sulla Terra e la loro origine nella cintura degli asteroidi. I dati provenienti dal flyby puntavano agli asteroidi di tipo S come fonte delle ordinarie Condriti, il più comune tipo di asteroidi trovati sulla Terra.

La massa di Ida è compresa tra i 3,65 e i 4,99 × 1019 kg. Il suo campo gravitazionale produce un'accelerazione di circa 0,3-1,1 cm/s² sulla sua superficie ed è così debole che un astronauta posizionato sulla sua superficie potrebbe saltare da una delle estremità di Ida all'altra o, addirittura, sfuggire all'asteroide.

Ida è un asteroide fortemente allungato, con una superficie irregolare.

La superficie di Ida appare considerevolmente craterizzata Nell'immagine il cratere Fingal) e per la maggior parte grigia. La superficie di Ida è ricoperta da uno strato di roccia polverizzata, chiamata regolite, per uno spessore di 50–100 m., prodotta da impatti e depositatasi sulla superficie di Ida.

La superficie di Ida appare considerevolmente craterizzata Nell'immagine il cratere Fingal) e per la maggior parte grigia. La superficie di Ida è ricoperta da uno strato di roccia polverizzata, chiamata regolite, per uno spessore di 50–100 m., prodotta da impatti e depositatasi sulla superficie di Ida.

Attorno a Ida orbita un piccolo satellite di nome Dattilo. La superficie di Dattilo è pesantemente craterizzata, come Ida, ed è composta di materiali simili. La sua origine è incerta, ma i dati del flyby suggeriscono che sia un frammento del corpo di origine dei Coronidi. Dattilo è ovoidale e misura 1,6 × 1,4 × 1,2 km³ e il suo asse più lungo è orientato verso Ida.La superficie di Dattilo, come quella di Ida, mostra una craterizzazione satura. La superficie è segnata da più di una dozzina di crateri con un diametro più grande di 80 m, ad indicare che la piccola luna ha sofferto di molte collisioni durante la sua storia.[6] Almeno sei crateri formano una catena lineare, suggerendo che siano stati causati da detriti formatisi localmente, possibilmente espulsi da Ida. I crateri di Dattilo potrebbero contenere delle sommità centrali, diversamente da Ida. Questo particolare, insieme alla forma sferoidale di Dattilo, implicano che la luna, nonostante la sua piccola grandezza, sia controllata gravitazionalmente. Come Ida, la sua temperatura media è di circa 200 K (-73 °C).

Attorno a Ida orbita un piccolo satellite di nome Dattilo. La superficie di Dattilo è pesantemente craterizzata, come Ida, ed è composta di materiali simili. La sua origine è incerta, ma i dati del flyby suggeriscono che sia un frammento del corpo di origine dei Coronidi. Dattilo è ovoidale e misura 1,6 × 1,4 × 1,2 km³ e il suo asse più lungo è orientato verso Ida.La superficie di Dattilo, come quella di Ida, mostra una craterizzazione satura. La superficie è segnata da più di una dozzina di crateri con un diametro più grande di 80 m, ad indicare che la piccola luna ha sofferto di molte collisioni durante la sua storia.[6] Almeno sei crateri formano una catena lineare, suggerendo che siano stati causati da detriti formatisi localmente, possibilmente espulsi da Ida. I crateri di Dattilo potrebbero contenere delle sommità centrali, diversamente da Ida. Questo particolare, insieme alla forma sferoidale di Dattilo, implicano che la luna, nonostante la sua piccola grandezza, sia controllata gravitazionalmente. Come Ida, la sua temperatura media è di circa 200 K (-73 °C).

Supponendo che la sua orbita attorno a Ida sia circolare, Dattilo ha un periodo orbitale di 20 ore. La sua velocità orbitale è approssimativamente di 10 m/s (36 Km all'ora).

Gaspra

Gaspra orbita intorno al Sole vicino al bordo interno della cintura principale degli asteroidi, fra Marte e Giove a 205.000.000 km dal Sole (media) e misura 19 x 12 x 11 km. Come dimensioni è paragonabile ai due satelliti di Marte, Deimos e Phobos. Gaspra venne denominato dal suo scopritore, Grigorij Nikolaevic Neujmin, in onore di un luogo di villeggiatura della penisola di Crimea dove visse per parecchi anni lo scrittore russo Lev Tolstoj. Di conseguenza, molti dei crateri di questo asteroide sono stati chiamati con il nome di luoghi turistici di tutto il mondo.

Primo dei tre asteroidi che siano stati osservati da vicino, Gaspra fu incontrato il 29 ottobre 1991 dalla sonda Galileo, mentre questa era in viaggio verso Giove. Gaspra è un membro della famiglia di asteroidi Flora. Anche la superficie di Gaspra è coperta di crateri da impatto. Dal numero di piccoli crateri sulla superficie, possiamo stimare che Gaspra abbia un'età di circa 200 milioni di anni.

Come Ida, Gaspra è un asteroide di tipo S, giacché si pensa che sia composto da una miscela di minerali rocciosi e metallici.

Gaspra ruota in senso antiorario ogni 7 ore. Una caratteristica sorprendente della superficie di Gaspra è l'abbondanza di piccoli crateri di 100-500 metri di diametro. Il numero di tali piccoli crateri rispetto a quelli più grandi è molto maggiore per Gaspra rispetto a corpi precedentemente studiati di dimensioni comparabili come i satelliti di Marte. La forma molto irregolare di Gaspra suggerisce che l'asteroide sia derivato da un corpo più grande da collisioni quasi catastrofiche. Coerentemente con tale storia è la preminenza di caratteristiche lineari simili a scanalature, ritenute correlate alle fratture.

Mathilde

Mathilde è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 52,8 km. Il suo nome è dedicato a Mathilde Loewy, moglie dell'astronomo Maurice Loewy. L'asteroide è stato visitato dalla sonda Near Earth Asteroid Rendezvous nel giugno del 1997, durante il suo viaggio verso 433 Eros. Fu scoperto il 12 novembre 1885 da Johann Palisa.

A piu' di cento anni dalla sua scoperta, l'asteroide Mathilde ha cominciato a rivelare i suoi segreti grazie ad un sorvolo ravvicinato di 25 minuti operato dalla navicella americana NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous), da una distanza di soli 1200 Km. NEAR, la prima navicella del nuovo programma di missioni NASA a basso costo denominato Discovery, era felicemente partita il 17 Febbraio'96, avendo come obiettivo primario il raggiungimento, nel Febbraio 1999 dell'asteroide EROS (un asteroide del tipo EGA, ossia con orbita intersecante quella della Terra). Grazie pero' alla scelta di un'opportuna finestra temporale di lancio si e' riusciti a farle raggiungere un secondo obiettivo, vale a dire un secondo asteroide molto lontano dalla Terra in quanto appartenenete alla fascia principale tra Marte e Giove.

Mathilde è un asteroide di tipo C. C sta per 'carbonioso' ed e' indizio di una superficie estremamente scura e ricca di composti del carbonio: la sua superficie è due volte più scura di un pezzo di carbone.

Su quel blocco di roccia di 53 Km di larghezza sono stati evidenziati almeno 4-5 crateri della taglia compresa tra 10 e 20 Km ed una "voragine" di 30 Km.

Per il resto della superficie, le immagini alla miglior risoluzione mostrano crateri di ogni dimensione fino ad un minimo di 0,5 km.

La velocità di rotazione è estremamente lenta (17,4 giorni contro le 7 ore di Graspa e le 4 ore di IDA).

Un altro dei grandi misteri di Mathilde e' la straordinaria lentezza del suo periodo di rotazione confermata dalla NEAR in 17,4 giorni dopo i primi indizi in proposito acquisiti nel 1995 mediante misure fotometriche (per confronto ricordiamo che Gaspra ruota in circa 7 ore ed Ida in circa 4 ore).

Eros

Eros è un asteroide del sistema solare. Fu scoperto il 13 agosto del 1898 da Auguste Charlois e Carl Gustav Witt, in modo indipendente. Carl Gustav Witt, che lo fotografò la notte del 13 agosto 1898 dall'osservatorio berlinese dell'associazione astronomica Urania (Urania Sternwarte Berlin), mentre eseguiva misure astrometriche di precisione della posizione dell'asteroide 185 Eunike. Tuttavia immagini dell'asteroide furono raccolte la stessa notte anche da Auguste Charlois dall'Osservatorio di Nizza, ma i dati vennero pubblicati solo alcuni giorni dopo Witt. All'epoca fu incolpato del ritardo lo stesso Charlois, ma la causa del ritardo era probabilmente dovuta ad un problema tecnico del telescopio, che aveva fallito nell'annullare l'effetto del moto della Terra, producendo immagini meno nitide. Questa circostanza, scoperta solo nel 2002, ha fatto sì che anche all'astronomo francese sia stata riconosciuta la scoperta indipendente.

Ovviamente il suo nome trae origine dalla divinità dell'amore della mitologia greca. La sua orbita lo porta periodicamente molto vicino alla Terra: ha un perielio di 1,1 au ed è quindi un asteroide near-Earth, categoria piuttosto ampia che include gli asteroidi la cui orbita si avvicina o interseca quella della Terra; più in particolare, Eros è un tipico asteroide Amor. Dal punto di vista chimico, è classificato come asteroide di tipo S, composto cioè principalmente da silicati.

Ha forma irregolare con dimensioni di 34,4 × 11,2 × 11,2 km. Possiede un caratteristico restringimento centrale. La superficie, di colore bruno-dorato, appare pesantemente craterizzata: i crateri maggiori raggiungono dimensioni confrontabili con quelle di Eros stesso. Le immagini ad alta risoluzione rivelano la presenza di uno strato di regolite che copre Eros in ogni sua parte, il cui spessore è stimato essere tra 10 e 100 m.

Tra gli oggetti del sistema solare delle sue dimensioni, Eros è stato quello più osservato. Storicamente, le sue osservazioni sono state rilevanti per la determinazione del valore della parallasse solare (e conseguentemente dell'unità astronomica) e della massa del sistema Terra-Luna. È il primo asteroide intorno al quale ha orbitato e sul quale si è posata una sonda spaziale: la NEAR Shoemaker della NASA infatti, dopo essere entrata in orbita il 14 febbraio 2000, è atterrata il 12 febbraio 2001 sulla superficie dell'asteroide, dove ha condotto analisi chimiche del suolo.

Eros è un oggetto mediamente poco luminoso, che mantiene per periodi di diversi anni magnitudini comprese tra la dodicesima e la quindicesima, salvo durante i periodici avvicinamenti alla Terra (una decina per secolo).

433 Eros orbita a una distanza media dal Sole di 217,5 milioni di km, pari a circa 1,5 au e completa una rivoluzione intorno alla stella in 643,246 giorni, pari a 1,76 anni. La distanza tra il pianeta e il Sole varia di circa 276 milioni di chilometri tra i due apsidi: il perielio, punto dell'orbita in cui si verifica il massimo avvicinamento al Sole, è a 1,113 au dalla stella, mentre l'afelio, punto dell'orbita in cui si verifica il massimo allontanamento dal Sole, è a 1,783 au. L'orbita di Eros dunque è sempre esterna rispetto a quella della Terra – qualificandolo come asteroide Amor, mentre attraversa quella di Marte. La minima distanza tra l'orbita di Eros e quella della Terra (Minimum Orbit Intersection Distance, MOID) è pari a 0,148532 au. Un valore prossimo ad essa è stato raggiunto nel 1975 e sarà raggiunto nuovamente nel 2056 durante uno dei periodici avvicinamenti di Eros al nostro pianeta.

Eros completa una rotazione in 5,27 ore.

Vari indizi indicano che Eros sia il frammento di un corpo preesistente. È inoltre improbabile che possa essersi formato in prossimità dell'attuale orbita, nella popolazione dei near-Earth object (NEO) – instabile per periodi di tempo superiori ai dieci milioni di anni - ma, in accordo ai modelli di formazione del sistema solare, potrebbe essersi formato nella porzione interna della fascia principale, dominata da asteroidi di tipo S, dei quali condivide la composizione. Eros potrebbe aver abbandonato la fascia principale circa 16 milioni di anni fa.

Eros è il secondo asteroide NEAR per dimensioni, dopo 1036 Ganymed.

Le figure prominenti sulla superficie di Eros sono tre crateri d'impatto. Il maggiore, Himeros, presenta un diametro di circa 11 km ed una profondità di 1,5 km e si trova sul lato convesso dell'asteroide. Sul suo bordo sud-occidentale si sovrappone il cratere Charlois di circa 7 km di diametro e profondo alcune centinaia di metri, chiaramente più giovane del precedente. Infine, sul lato concavo è presente il cratere Psyche di circa 5 km di diametro e profondo 1 km. Il cratere è antico dal momento che sul suo bordo sono presenti ben quattro crateri di circa 1 km di diametro ciascuno e, poiché contiene materiale espulso nell'impatto che ha generato la Charlois Regio, è sicuramente precedente a essa. Non è tuttavia possibile stabilire se temporalmente ha preceduto o seguito Himeros, perché le loro superfici non raggiungono dimensioni tali da rappresentare un campione statisticamente significativo.

Quello che è strano è il fatto che Vesta rappresenti l’unico protopianeta sopravvissuto a questo processo. Vesta si è infatti formato molto velocemente nelle primissime fasi della nascita del Sistema Solare, solamente 2-3 milioni di anni dopo la sua formazione. Circa un milione di anni dopo l’intero corpo asteroidale ha subito una brusca fase di fusione dovuta al decadimento dell’alluminio-26, un isotopo radioattivo dell’alluminio che esisteva nelle primissime fasi del Sistema Solare, probabilmente dovuto ad un esplosione di una vicina supernova. Durante questa fase di fusione probabilmente Vesta è stato ricoperto da un oceano di magma, a causa dell’eccessivo calore generato. Successivamente, per altri 3-4 milioni di anni, Vesta è andato incontro ad un processo di raffreddamento del magma (cristallizzazione) che ha formato la sua crosta di lava solidificata (probabilmente eruttata da vulcani sulla sua superficie), un mantello solido all’interno formato da rocce leggermente differenti, e un nucleo metallico al centro, un processo noto come differenziazione. Questa struttura “a strati”, come hanno tutti i pianeti terrestri, ha permesso di classificarlo come l’unico protopianeta esistente nel nostro sistema planetario.

Quello che è strano è il fatto che Vesta rappresenti l’unico protopianeta sopravvissuto a questo processo. Vesta si è infatti formato molto velocemente nelle primissime fasi della nascita del Sistema Solare, solamente 2-3 milioni di anni dopo la sua formazione. Circa un milione di anni dopo l’intero corpo asteroidale ha subito una brusca fase di fusione dovuta al decadimento dell’alluminio-26, un isotopo radioattivo dell’alluminio che esisteva nelle primissime fasi del Sistema Solare, probabilmente dovuto ad un esplosione di una vicina supernova. Durante questa fase di fusione probabilmente Vesta è stato ricoperto da un oceano di magma, a causa dell’eccessivo calore generato. Successivamente, per altri 3-4 milioni di anni, Vesta è andato incontro ad un processo di raffreddamento del magma (cristallizzazione) che ha formato la sua crosta di lava solidificata (probabilmente eruttata da vulcani sulla sua superficie), un mantello solido all’interno formato da rocce leggermente differenti, e un nucleo metallico al centro, un processo noto come differenziazione. Questa struttura “a strati”, come hanno tutti i pianeti terrestri, ha permesso di classificarlo come l’unico protopianeta esistente nel nostro sistema planetario. Oltre ai dati della missione Dawn della NASA, che ha analizzato l’asteroide a differenti lunghezze d’onda, sulla Terra abbiamo delle particolari meteoriti che si pensa arrivino da Vesta, chiamati HED (Howardite-Eucrite-Diogenite). Queste meteoriti sono state espulse dalla crosta di Vesta in seguito a due grandi impatti avvenuti al suo polo sud, di cui oggi si notano i crateri.

Oltre ai dati della missione Dawn della NASA, che ha analizzato l’asteroide a differenti lunghezze d’onda, sulla Terra abbiamo delle particolari meteoriti che si pensa arrivino da Vesta, chiamati HED (Howardite-Eucrite-Diogenite). Queste meteoriti sono state espulse dalla crosta di Vesta in seguito a due grandi impatti avvenuti al suo polo sud, di cui oggi si notano i crateri. A proposito di crateri al polo sud, nelle fotografie di Dawn si può vedere in questa regione un cratere veramente grande, il Rheasilvia, che con i suoi 505 km di diametro è il più grande cratere che conosciamo nel Sistema Solare. Il picco centrale raggiunge i 22 km di altezza rispetto alla pianura circostante, che rappresenta il pavimento del cratere. Rheasilvia è impostato su un altro cratere più antico, Veneneia, più piccolo ma comunque molto grande, con i suoi 450 km di diametro. L’interesse geologico nei confronti di Rheasilvia è legato soprattutto al fatto che nel cratere si può osservare dell’olivina, un minerale tipico del mantello dei pianeti rocciosi, indicando quindi che probabilmente l’impatto ha scavato abbastanza in profondità da raggiungere le rocce del mantello.

A proposito di crateri al polo sud, nelle fotografie di Dawn si può vedere in questa regione un cratere veramente grande, il Rheasilvia, che con i suoi 505 km di diametro è il più grande cratere che conosciamo nel Sistema Solare. Il picco centrale raggiunge i 22 km di altezza rispetto alla pianura circostante, che rappresenta il pavimento del cratere. Rheasilvia è impostato su un altro cratere più antico, Veneneia, più piccolo ma comunque molto grande, con i suoi 450 km di diametro. L’interesse geologico nei confronti di Rheasilvia è legato soprattutto al fatto che nel cratere si può osservare dell’olivina, un minerale tipico del mantello dei pianeti rocciosi, indicando quindi che probabilmente l’impatto ha scavato abbastanza in profondità da raggiungere le rocce del mantello.

Immagini del flyby, a partire da 5,4 ore prima dell'avvicinamento massimo, mostrano la rotazione di Ida

Immagini del flyby, a partire da 5,4 ore prima dell'avvicinamento massimo, mostrano la rotazione di Ida La superficie di Ida appare considerevolmente craterizzata Nell'immagine il cratere Fingal) e per la maggior parte grigia. La superficie di Ida è ricoperta da uno strato di roccia polverizzata, chiamata regolite, per uno spessore di 50–100 m., prodotta da impatti e depositatasi sulla superficie di Ida.

La superficie di Ida appare considerevolmente craterizzata Nell'immagine il cratere Fingal) e per la maggior parte grigia. La superficie di Ida è ricoperta da uno strato di roccia polverizzata, chiamata regolite, per uno spessore di 50–100 m., prodotta da impatti e depositatasi sulla superficie di Ida.