Terra

| Raggio equatoriale |

6.378 Km, |

| Massa |

5,97x1024Kg |

| Densità |

5,5 g/cm3 |

| Temperatura superficie |

+427 / +22 °C |

| Distanza dal sole |

media 149,6 milioni Km |

| Periodo rotazione |

1 giorno |

| Periodo rivoluzione |

365,256 giorni |

| Satelliti |

Luna |

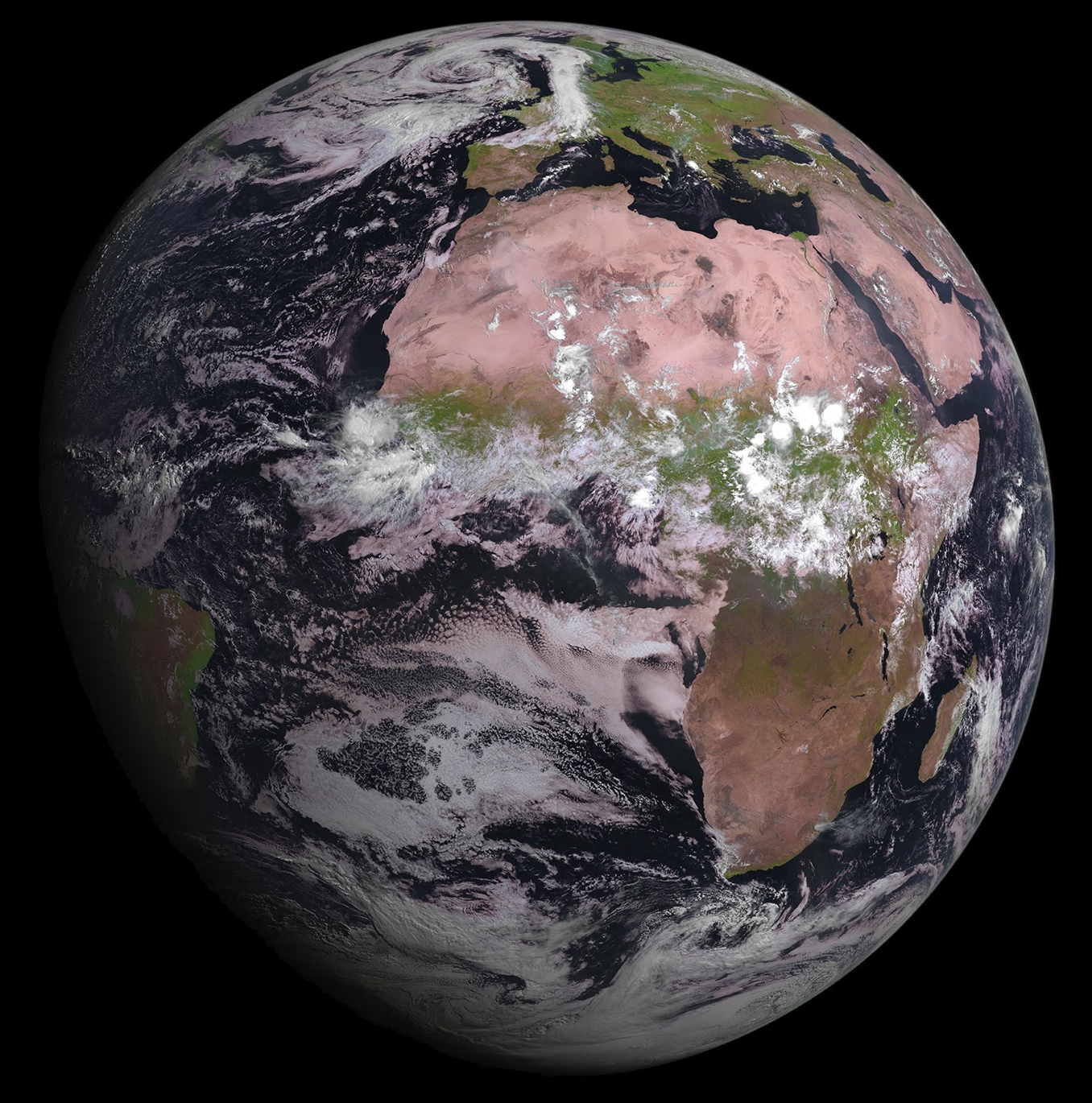

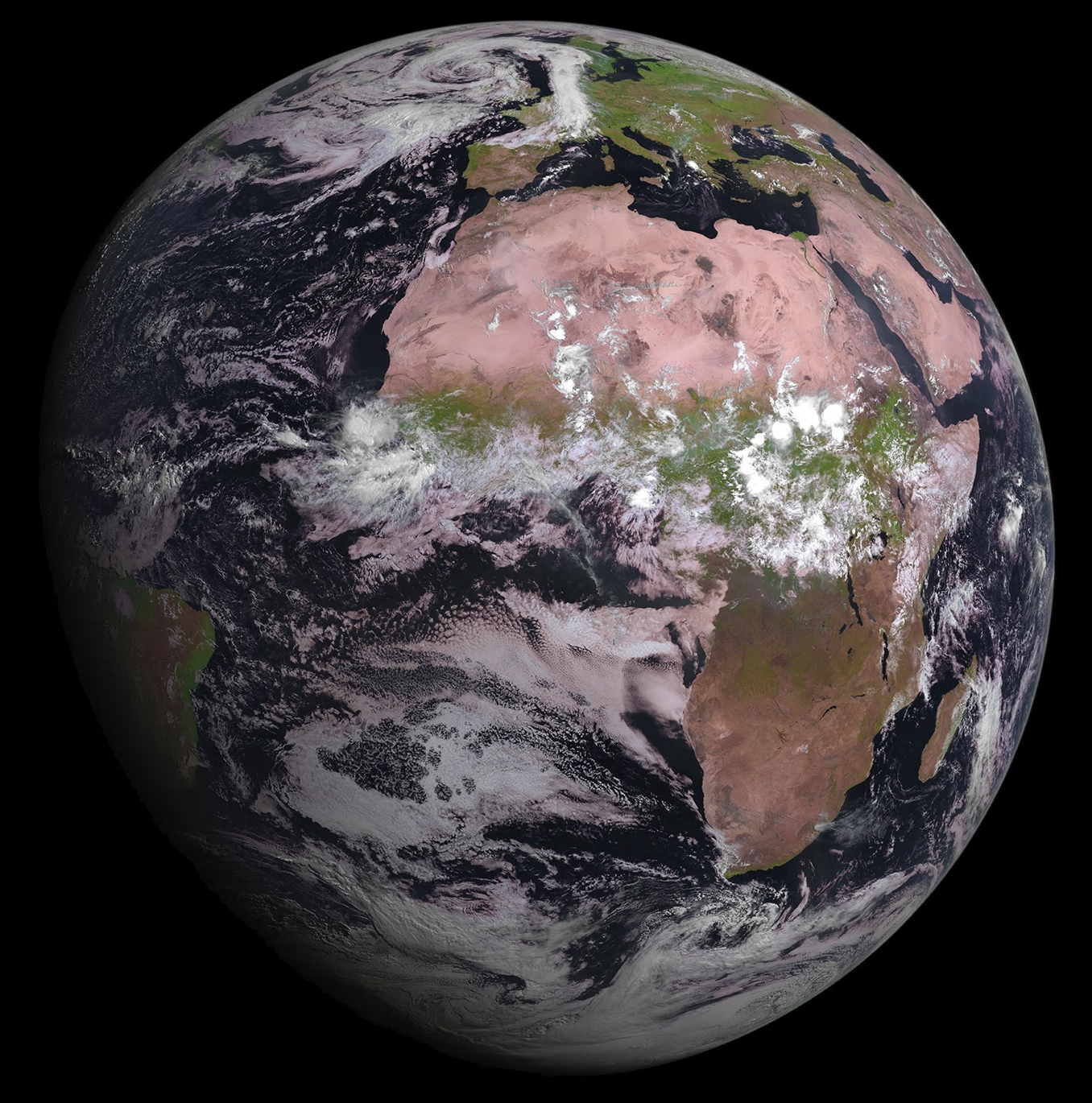

La Terra è il terzo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e il maggiore dei quattro rocciosi.

È probabilmente l'unico pianeta del Sistema Solare con acqua allo stato liquido in superficie, di cui copre il 71% e si estende a molti Km di profondità, arrivando a oltre 11.000 Km nell'abisso Challenger, della fossa delle Marianne, la più profonda depressione oceanica conosciuta. È localizzata nella zona nord-ovest dell'Oceano Pacifico a est delle isole Marianne, tra Giappone, Filippine e Nuova Guinea. La fossa, la cui forma dall'alto descrive un leggero arco lungo circa 2.500 km, si trova in corrispondenza dell'incontro di due placche tettoniche in una zona di subduzione, più precisamente dove la placca del Pacifico si insinua sotto la placca delle Filippine. Nei pressi della fossa, così come di tutte le altre fosse sottomarine, sono presenti diversi vulcani sottomarini.

Presenta anche numerose catene montuose in tutti i continenti. Il rilievo maggiore è il monte Everest che raggiunge gli 8.850 metri.

Atmosfera e clima

La Terra mantiene un'importante atmosfera di gas che la riveste, trattenuto dalla forza di gravità. Con una composizione chimica varia, possiede una struttura piuttosto complessa e suddivisa in più strati, chiamati sfere, che partendo dal basso sono: troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera ed esosfera. La troposfera raggiunge i 10 Km d'altezza, la mesosfera, con lo strato di ozono, arriva a 80 Km, mentre l'esosfera inizia dopo i 500 km e rarefacendosi sempre di più, transita nel "vuoto" dello spazio.

La composizione chimica media al suolo è la seguente:

- Azoto (N2): 78,084%

- Ossigeno (O2): 20,946%

- Argon (Ar): 0,934%

- Anidride carbonica (CO2): 0,0407%

- Neon (Ne), Elio (He), Metano (CH4), Kripton (Kr), Idrogeno (H2), Xeno (Xe): tracce

- Vapore acqueo (H2O): fino al 6%.

Non tutti gli strati hanno le stesse concentrazioni di gas: ad esempio il vapore acqueo è presente quasi soltanto nella troposfera, lo strato più basso, ed è praticamente assente nella termosfera e nell'esosfera, che viceversa contengono quasi tutto l'elio e l'idrogeno. La concentrazione del vapore acqueo in troposfera inoltre non è costante, ma varia anche sensibilmente da luogo a luogo e nel tempo in conseguenza del variare del tempo atmosferico ovvero attraverso i processi di evaporazione e condensazione, tappe intermedie del ciclo dell'acqua. L'ozono è contenuto in massima parte nella stratosfera in cui costituisce un importante strato: l'ozonosfera.

La massa atmosferica è di circa 5,15×1018 kg, tre quarti della quale è contenuta all'interno dei primi 11 km di altitudine.

La pressione atmosferica media al livello del mare vale 1.013 hPa (1.033 g/cm²), equivale a quella prodotta da una colonna d'acqua alta poco più di 10 m., adottata come definizione dell'unità di misura della pressione "atmosfera".

I MOTI DELL'ASSE TERRESTRE

L'orbita terrestre è ellittica e richiede poco più di 365 giorni per completarsi. L'asse terrestre mantiene un'inclinazione, rispetto al piano orbitale, di 23°, anche se l'attrazione gravitazionale, esercitata dal Sole e dalla Luna, determina un'oscillazione conica dell'asse di rotazione della Terra, precessione, che richiede  25.000 anni per completarsi e comporta una lenta variazione delle coordinate celesti nel tempo. Poichè l'inverno dell'emisfero nord avviene in prossimità del perielio, quando la Terra è più vicina di 5 milioni di Km al sole, rispetto all'afelio durante il passaggio invernale, il clima è leggermente più temperato (meno freddo d'inverno e meno caldo d'estate) in Europa, rispetto all'Australia, inoltre, secondo la legge di Keplero, la Terra accelera in perielio e rallenta all'afelio, per cui l'inverno dura meno e l'estate di più in Europa.

25.000 anni per completarsi e comporta una lenta variazione delle coordinate celesti nel tempo. Poichè l'inverno dell'emisfero nord avviene in prossimità del perielio, quando la Terra è più vicina di 5 milioni di Km al sole, rispetto all'afelio durante il passaggio invernale, il clima è leggermente più temperato (meno freddo d'inverno e meno caldo d'estate) in Europa, rispetto all'Australia, inoltre, secondo la legge di Keplero, la Terra accelera in perielio e rallenta all'afelio, per cui l'inverno dura meno e l'estate di più in Europa.

Il tempo impiegato dal sole per tornare allo zenit dal precedente è il giorno solare, invece il tempo di rotazione terrestre rispetto alle stelle fisse è il giorno sidereo. Poichè la Terra, mentre ruota, compie la sua orbita, che, come detto, varia in velocità, esite uno sfasamento irregolare fra il giorno siderale e quello solare di circa 4 minuti.

Struttura

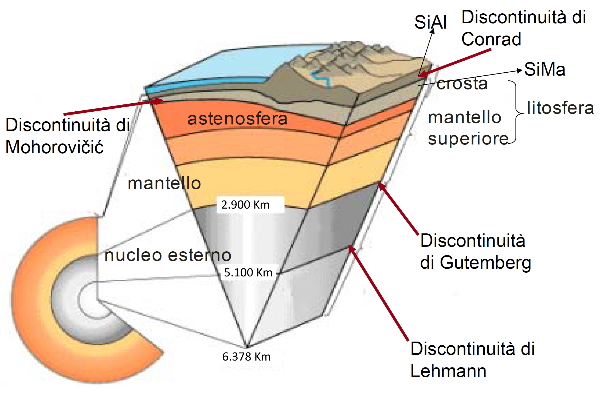

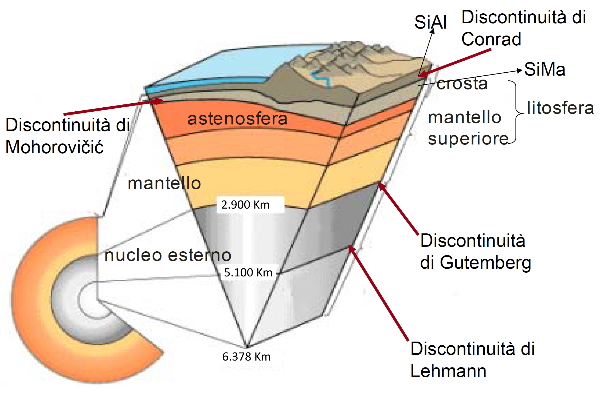

La Terra ha una struttura a più strati, separati fra di loro da superfici di discontinuità, ovvero zone in cui le onde sismiche subiscono delle deviazioni della loro direzione.

Lo strato più esterno è la crosta, di spessore variabile da 70 Km quella continentale con catene montuose a 10 Km quella oceanica. La crosta è separata dal mantello dalla discontinuità di Mohorovicic. Il mantello si estende fino a 2.900 Km di profondità. Si compone essenzialmente di ossigeno, magnesio, silicio e ferro (olivina), molto rigido nella parte supeficiale che con la crosta dà origine alla litosfera, ha una parte intermedia più plastica (astenosfera) dove le onde sismiche vengono rallentate, quindi lo strato più profondo, cristallino, la mesosfera.

Lo strato più esterno è la crosta, di spessore variabile da 70 Km quella continentale con catene montuose a 10 Km quella oceanica. La crosta è separata dal mantello dalla discontinuità di Mohorovicic. Il mantello si estende fino a 2.900 Km di profondità. Si compone essenzialmente di ossigeno, magnesio, silicio e ferro (olivina), molto rigido nella parte supeficiale che con la crosta dà origine alla litosfera, ha una parte intermedia più plastica (astenosfera) dove le onde sismiche vengono rallentate, quindi lo strato più profondo, cristallino, la mesosfera.

Tra il mantello ed il nucleo si estende la discontinuità di Gutemberg.

Il nucleo, di 3.500 Km, ha una parte esterna fluida, composta da nichel, ferro silicio e zolfo, ad una temperatura di 3.000 °C; dopo la discontinuità di Lehmann si trova il nucleo interno, di nichel e ferro, con un raggio di circa 1250 km, ad una temperatura di 5.400 °C, dove le pressioni a cui è sottoposto,il Fe è in forma cristallina e si comporta come un solido.

Il nucleo interno della Terra, in cui il ferro è allo stato solido, ruota verso Est e gira più velocemente del resto del pianeta (che ruota nello stesso senso), mentre il nucleo esterno, composto principalmente di ferro fuso ed ammortizzatore fra due strutture solide, si muove lentamente e sembra ruotare in direzione contraria, verso Ovest, con una velocità più lenta. Una cosa è certa, però: il fatto che il campo magnetico cambi lentamente, nell’arco di decenni, significa che la forza elettromagnetica responsabile della spinta dei due nuclei cambia nel tempo.

| Raggio equatoriale |

1.738 Km, |

| Massa |

7,35x1022Kg

1/81 x massa Terra |

| Densità |

3,3 g/cm3 |

| Temperatura superficie |

+123 / -233 °C (-23°C media) |

| Distanza dalla Terra |

363.104/405.696 Km |

| Periodo rotazione (p. siderale) |

27,3 giorni |

| Periodo rivoluzione (p. sinodico) |

29,5 giorni |

È priva sia di atmosfera che di acqua allo stato liquido e per questo non è soggetta a perturbazioni atmosferiche ed è geologicamente inattiva. Tutte le sue conformazioni superficiali sono il risultato di impatti meteoritici.

Rispetto alle stelle fisse, la Luna completa un'orbita attorno alla Terra in media ogni 27 giorni e 7 ore (mese siderale), tuttavia a causa del contemporaneo movimento di rivoluzione della Terra, il periodo sinodico medio tra due congiunzioni solari è di 29 giorni e 12 ore.

Rispetto alle stelle fisse, la Luna completa un'orbita attorno alla Terra in media ogni 27 giorni e 7 ore (mese siderale), tuttavia a causa del contemporaneo movimento di rivoluzione della Terra, il periodo sinodico medio tra due congiunzioni solari è di 29 giorni e 12 ore.

In un'ora, la Luna percorre sulla sfera celeste circa mezzo grado, distanza all'incirca pari alla sua dimensione apparente. Nel suo moto, rimane sempre confinata in una regione del cielo a circa 8 gradi sopra e sotto l'eclittica, linea che la Luna attraversa (da Nord a Sud o viceversa) ogni 2 settimane circa.

La Terra e la Luna orbitano attorno a un centro di massa comune, che si trova a 4.700 km dal centro della Terra, ovvero a 1.700 Km di profondità, provocando un'oscillazione terrestre e per questo motivo il sistema Terra-Luna non può essere considerato un pianeta doppio, anche se la Luna è eccezionalmente grande rispetto al pianeta attorno a cui orbita.

Il piano dell'orbita lunare è inclinato di 5°8' rispetto a quello dell'orbita della Terra intorno al Sole (il piano dell'eclittica). Le perturbazioni gravitazionali del Sole impongono all'orbita lunare un moto di precessione, in senso orario, con periodo di 18,6 anni; questo movimento è correlato alle nutazioni terrestri, oscillazioni che seghettano il movimento di precessione dell'asse terrestre, e che possiedono lo stesso periodo. I punti in cui l'orbita lunare interseca l'eclittica sono chiamati nodi lunari. Le eclissi solari accadono quando un nodo coincide con una luna nuova, le eclissi lunari quando un nodo coincide con una luna piena.

Il piano dell'orbita lunare è inclinato di 5°8' rispetto a quello dell'orbita della Terra intorno al Sole (il piano dell'eclittica). Le perturbazioni gravitazionali del Sole impongono all'orbita lunare un moto di precessione, in senso orario, con periodo di 18,6 anni[95]; questo movimento è correlato alle nutazioni terrestri, che possiedono infatti lo stesso periodo. I punti in cui l'orbita lunare interseca l'eclittica sono chiamati nodi lunari. Le eclissi solari accadono quando un nodo coincide con una luna nuova, le eclissi lunari quando un nodo coincide con una luna piena.

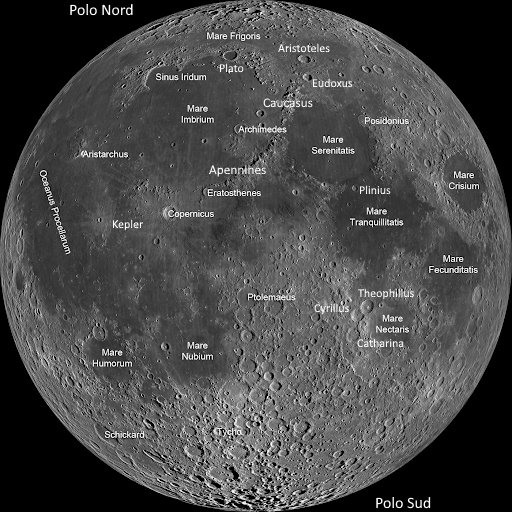

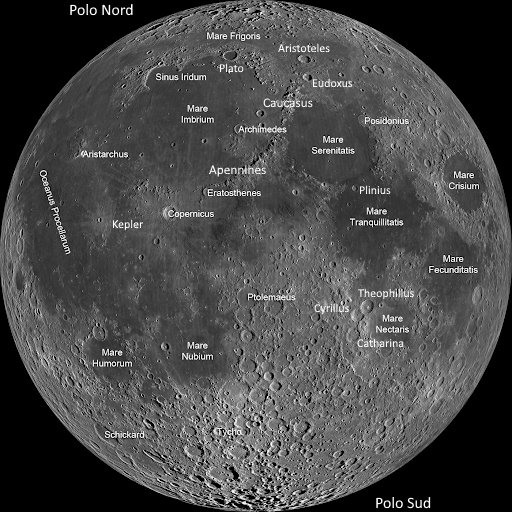

Poiché la Luna impiega lo stesso tempo sia per compiere una rotazione completa attorno al suo asse che attorno alla Terra, un solo emisfero è sostantemente rivolto verso il nostro pianeta: la faccia visibile dalla Terra del satellite, la faccia nascosta è stata fotografata dallo spazio. L'attrazione gravitazionale della Terra ha rallentato la rotazione della Luna in modo tale da sincronizzarla con il periodo orbitale. Le principali formazioni superficiali sono rilevabili a occhio nudo: gli scuri bassipiani, denominati mari, contrastano con i luminosi altipiani che a modesti ingrandimenti appaiono come innumerevoli catene montuose e crateri, le catene sono elevate di vari kilometri rispetto ai mari e presentano rilievi alti anche 8000-9000 metri. I rilievi sono più evidenti in prossimità del confine tra la zona illuminata e quella in ombra, chiamato terminatore.

Il moto di rivoluzione attorno alla Terra non è perfettamente circolare, velocità di rotazione e distanza dalla Terra variano leggermente durante un'orbita e i moti di rotazione e rivoluzione presentano degli sfasamenti tali da creare oscillazioni apparenti di lieve entità nel moto di rotazione lunare dette librazioni; anche la precessione del piano dell'orbita contribuisce, sebbene in misura minore, alle oscillazioni di librazione per cui, dalla Terra è osservabile un po' più della metà della superficie lunare (circa il 59%).

La Luna si allontana dalla Terra di 3,8 centimetri all'anno.

L'allontanamento progressivo della Luna dalla Terra è dovuto alle forze di marea esercitate dal satellite sul pianeta. Le masse d'acqua oceaniche presenti sulla Terra vengono attratte dalla Luna e si protendono nella direzione Terra-Luna, spostate in avanti rispetto alla posizione lunare dalla più veloce rotazione terrestre e determinando un rallentamento della Terra di 2,3 millisecondi al secolo e un'accelerazione della luna, che si sposta appunto in un'orbita superiore di qualche cm.

La Luna ha avuto un campo magnetico paragonabile a quello terrestre per circa un miliardo di anni. Gran parte del calore indispensabile a mantenere fluido il nucleo esterno e il mantello era dato, in parte dal decadimento degli isotopi radioattivi, ma soprattutto dall'attrito scaturito dalle forze mareali esercitate dalla Terra. Il campo magnetico esterno attuale della Luna è molto debole, un centesimo di quello terrestre, derivato da una magnetizzazione crostale, forse derivata dal campo magnetico iniziale e da campi magnetici transitori generatisi durante grandi eventi di impatto. Questa ricostruzione è supportata dalla localizzazione delle grandi magnetizzazioni crostali disposte agli antipodi dei grandi bacini da impatto.

Sopra tutta la crosta lunare si stende uno strato esterno di roccia polverosa, chiamata regolite. Sia la crosta sia la regolite sono distribuite in modo irregolare, l'una con uno spessore da 60 a 100 chilometri, l'altra passando da 3-5 metri nei mari fino a 10-20 metri sulle alture.

Come atmosfera la Luna possiede un velo estremamente tenue, quasi assimilabile al vuoto, imputabile al rilascio di atomi di gas da parte delle rocce che compongono la Luna, in seguito all'impatto degli ioni portati dal vento solare.

Non è ben chiara l'assenza di elementi allo stato neutro (atomi o molecole) come ossigeno, azoto, carbonio e magnesio, normalmente presenti nella regolite.

La presenza di vapore acqueo è stata rilevata dalla sonda indiana Chandrayaan-1 a varie latitudini, che si ritiene che possa essere generato dalla sublimazione del ghiaccio d'acqua della regolite.

Fasi lunari ed eclissi di Luna

Il Sole illumina parzialmente la parte visibile della Luna e questo ne altera l'aspetto giorno dopo giorno in un ciclo di un mese sinodico.

La porzione di superficie lunare illuminata dal Sole, visibile dalla Terra, varia in relazione alla posizione orbitale, il che determina le fasi. Durante la Luna Nuova, la faccia visibile è totalmente in ombra. Nei 14 giorni successivi la superficie visibile cresce, passando attraverso una fase gibbosa fino alla Luna Piena, quando il disco è completamente illuminato. Quindi il ciclo si ripete in senso inverso, la superficie illuminata diminuisce, o cala. Quando la Luna è una falce sottile, la zona in ombra può risultare leggermente illuminata dalla luce riflessa dalla Terra, chiamata luce cinerea. Per capire in quale fase si trovi la Luna alla prima osservazione basti ricordare "Gobba ponente Luna crescente ☽ , gobba levante Luna calante ☾".

Le grandezze apparenti della Luna e del Sole, visti dalla Terra, sono comparabili. Per effetto della variazione delle distanze Luna-Terra e Terra-Sole, dovute all'eccentricità delle rispettive orbite, la dimensione apparente della Luna vista dalla superficie terrestre varia da un valore leggermente inferiore a un valore leggermente superiore a quello del diametro apparente del Sole: questo fatto rende possibili, oltre che le eclissi solari parziali, anche eclissi solari totali, anulari e miste.

Le grandezze apparenti della Luna e del Sole, visti dalla Terra, sono comparabili. Per effetto della variazione delle distanze Luna-Terra e Terra-Sole, dovute all'eccentricità delle rispettive orbite, la dimensione apparente della Luna vista dalla superficie terrestre varia da un valore leggermente inferiore a un valore leggermente superiore a quello del diametro apparente del Sole: questo fatto rende possibili, oltre che le eclissi solari parziali, anche eclissi solari totali, anulari e miste.

Occasionalmente la Luna Piena entra nel cono d'ombra della Terra e viene eclissata. Dal momento dell'entrata nell'ombra a quando ne esce possono passare anche quattro ore e il periodo di totalità può durare più di un'ora. In un anno possono prodursi fino a tre eclissi lunari o nessuna. Le eclissi di Luna sono visibili da una larga porzione della superficie terrestre, quella sulla quale la Luna è sopra l'orizzonte.

Struttura

Si pensa che la Luna si sia formata 4,5 miliardi di anni fa, a pochi milioni di anni dalla nascita della Terra, in stato fuso, quando un pianeta dalle dimensioni di Marte, a cui è stato dato il nome simbolico di Theia, madre della dea Luna, Selene, nella mitologia greca, entrò in collisione con la Terra stessa. I frammenti sprigionati dall'impatto furono scagliati in orbita attorno al pianeta e si riaggregarono a formare la Luna. Nel primo miliardo di anni della sua esistenza, fino a circa 3,9 miliardi di anni fa, quando la tempesta diminuì, la Luna fu bombardata da meteoriti. La lava fusa sgorgò dall'interno, originando i mari, in un processo durato oltre due miliardi di anni e probabilmente favorito dall'attrazione terrestre, infatti i mari sono più difficili da trovare sulla faccia nascosta perché la crosta è più spessa e quindi una minor quantità di lava fuoriuscì in superficie.

Una conferma di questa tesi (impatto gigante) deriverebbe dal fatto che la composizione della Luna è pressoché identica a quella del mantello terrestre privato degli elementi più leggeri, evaporati per la mancanza di un'atmosfera e della forza gravitazionale necessarie per trattenerli e con scarse quantità di ferro, concentrato nel nucleo terrenstre e non coinvolto direttamente nell'impatto. Inoltre, l'inclinazione dell'orbita della Luna rende piuttosto improbabili le teorie secondo cui essa si sarebbe formata insieme alla Terra o sarebbe stata catturata in seguito. Viceversa la presenza di una concentrazione d'acqua 100 volte superiore a quella precedentemente stimata nel fondo di alcuni crateri urta con la suddetta teoria, che avrebbe conportato l'evaporazione dell'acqua.

Un altro studio della NASA, che ha constatato un numero di crateri sulla faccia nascosta della Luna superiore del 30% rispetto alle attese, ipotizza un'origine lunare dalla fusione di due diversi satelliti terrestri, uno dei quali molto più craterizzato.

La Luna, come la Terra ha una crosta geochimicamente distinta, un mantello, la cui astenosfera è parzialmente fusa (di fatto le onde S rilevate dai sismografi non sono in grado di attraversarla), e un nucleo.

La parte interna del nucleo, con un raggio di 240 km, è ricca di ferro allo stato solido ed è circondata da un guscio esterno fluido costituito principalmente da ferro liquido, con un raggio di circa 300 km. Attorno al nucleo si trova una fase parzialmente fusa con un raggio di circa 500 km. La sua composizione non è stata ancora pienamente identificata, ma si dovrebbe trattare di ferro metallico in lega con piccole quantità di zolfo e nichel; sono le analisi della variabilità della rotazione lunare a indicare che esso è almeno parzialmente fuso.

La Luna, come la Terra ha una crosta geochimicamente distinta, un mantello, la cui astenosfera è parzialmente fusa (di fatto le onde S rilevate dai sismografi non sono in grado di attraversarla), e un nucleo.

La parte interna del nucleo, con un raggio di 240 km, è ricca di ferro allo stato solido ed è circondata da un guscio esterno fluido costituito principalmente da ferro liquido, con un raggio di circa 300 km. Attorno al nucleo si trova una fase parzialmente fusa con un raggio di circa 500 km. La sua composizione non è stata ancora pienamente identificata, ma si dovrebbe trattare di ferro metallico in lega con piccole quantità di zolfo e nichel; sono le analisi della variabilità della rotazione lunare a indicare che esso è almeno parzialmente fuso.

Le dimensioni del nucleo interno lunare sono piuttosto piccole in confronto alla dimensione totale del satellite, solo il 20% rispetto al circa 50% della maggioranza degli altri satelliti di tipo terrestre.

Superficie lunare

I bassipiani lunari, i mari, hanno riempito di lava e cancellato le strutture presenti per cui ospitano pochi crateri di grandi dimensioni. Al contrario, gli altipiani, formatisi precedentemente, sono costellati da crateri di ogni dimensione. Ad eccezione di alcuni piccoli crateri di origine vulcanica, sono tutti conseguenza di impatti meteoritici. Spesso i crateri più estesi presentano un picco centrale, dovuto al rimbalzo del fondo durante l'impatto, e pareti stratificate originate da smottamenti successivi.

I bassipiani lunari, i mari, hanno riempito di lava e cancellato le strutture presenti per cui ospitano pochi crateri di grandi dimensioni. Al contrario, gli altipiani, formatisi precedentemente, sono costellati da crateri di ogni dimensione. Ad eccezione di alcuni piccoli crateri di origine vulcanica, sono tutti conseguenza di impatti meteoritici. Spesso i crateri più estesi presentano un picco centrale, dovuto al rimbalzo del fondo durante l'impatto, e pareti stratificate originate da smottamenti successivi.

I crateri più giovani sono più chiari e circondati da ramificazioni di roccia chiara polverizzata eiettata nell'impatto.

La Luna è anche attraversata da vallate, chiamate solchi, causate da faglie, di forma dritta o regolarmente curva e quelle scavate da canali di lava, dette solchi sinuosi e somigliano a fiumi, Come Aristarchus (a fianco), recente cratere circondato da una formazione a raggiera, in prossimità di Herodotus da cui si diparte un lungo solco.

La Luna è anche attraversata da vallate, chiamate solchi, causate da faglie, di forma dritta o regolarmente curva e quelle scavate da canali di lava, dette solchi sinuosi e somigliano a fiumi, Come Aristarchus (a fianco), recente cratere circondato da una formazione a raggiera, in prossimità di Herodotus da cui si diparte un lungo solco.

La faccia visibile della è solcata da nord a sud da una serie di rilievi, fra cui gli appennini ed il Caucaso. A sinistra una serie di mari (Imbrium, Nubium, Humorum e Oceano Procellarum) ed altrettanti a destra (Serenitatis, Tranquillitatis, Nectaris, Fecunditatis, Crisium, Undarum e Spumans, danno la classica immagine degli occhi, del naso e della bocca spalancata Oooh.

La catena montuosa Apennines presenta cime elevate fra i 3.000 ed i 5.500 metri e delimita a Sud Ovest il mare Imbrium (delle Piogge), Il Caucasus arriva a 6.000 m.

La catena montuosa Apennines presenta cime elevate fra i 3.000 ed i 5.500 metri e delimita a Sud Ovest il mare Imbrium (delle Piogge), Il Caucasus arriva a 6.000 m.

Nell'immagine a fianco in basso a sinistra si trova il cratere Copernicus, di 90 Km di diametro, formazione recente con raggi di pietre eiettate in tutte le direzioni. La parete si eleva di 3.500 m. dal fondo e presenta un massiccio montuoso centrale. In alto Plato di 100 Km di diametro e muraglia di 1.000 m. con cime fino a 2.000 metri. Il fondo è molto piatto costituito da materiale simile a quello dei mari, forse ancora più scuro. Interessante è anche Eratosthenes, di 60 Km di diametro con bastioni alti fino a 5.000 m. e massiccio montuoso centrale irto di numerose cime. Stadius è un cratere antichissimo di 60 Km di diametro e di cui rimangono solo i profili ed è crivellato di microcrateri di modeste dimensioni. Timocharis, cratere molto regolare di 40 Km di diametro, è isolato nel mar Imbrium, presenta bastioni di 2.000 m. al di sopra del fondo e pendii esterni coperti da numerose, ma deboli linee a raggera. Triesnecker, un cratere di 23 Km di apertura, è in prossimità di un complesso sistema di strie e screpolature della crosta lunare, la più netta della quali è larga 1-3 Km e sono di origine sismica. Archimede è un enorme cratere di 100 Km, Autolycus di 40 Km. Aristillus, di 55 Km è una formazione recente, con spigoli vivi, gradini netti e tracce di esplosione del meteorite responsabile, costituite da solchi radiali per aratura del suolo. I muri sono alti 3.000 m. ed è evidente un massiccio montuoso centrale.

Il cratere Tycho ituato nell’emisfero sud della Luna, leggermente ad ovest del meridiano centrale, è relativamente giovane, con un'età stimata di 108 milioni di anni, sulla base di analisi di campioni del raggio del cratere recuperati durante la missione Apollo 16. Con un diametro di 88 Km il cratere è nettamente definito, a differenza di crateri più vecchi che sono state corrosi da impatti successivi, ben osservabile con una Luna di 8-9 giorni. Questo cratere è stato raffigurato sulle mappe lunari già nel 1645, con il sistema di raggi evidenti. L'interno ha un alto albedo che è evidente quando il sole è alto, e il cratere è circondato da uno specifico sistema di raggi che raggiungono i 1.500 Km, particolarmente in direzione SO-NE. Di conseguenza il corpo celeste che l’ha generato doveva provenire da ovest, con traiettoria obliqua rispetto al suolo.

Il cratere Tycho ituato nell’emisfero sud della Luna, leggermente ad ovest del meridiano centrale, è relativamente giovane, con un'età stimata di 108 milioni di anni, sulla base di analisi di campioni del raggio del cratere recuperati durante la missione Apollo 16. Con un diametro di 88 Km il cratere è nettamente definito, a differenza di crateri più vecchi che sono state corrosi da impatti successivi, ben osservabile con una Luna di 8-9 giorni. Questo cratere è stato raffigurato sulle mappe lunari già nel 1645, con il sistema di raggi evidenti. L'interno ha un alto albedo che è evidente quando il sole è alto, e il cratere è circondato da uno specifico sistema di raggi che raggiungono i 1.500 Km, particolarmente in direzione SO-NE. Di conseguenza il corpo celeste che l’ha generato doveva provenire da ovest, con traiettoria obliqua rispetto al suolo.

La sua parete interna è degradante verso un pavimento grezzo ma quasi piatto. Le immagini fanno rilevare segni di un vulcanismo passato, molto probabilmente causato dalla fusione di rocce e minerali in seguito all'impatto. I picchi centrali si elevano per 2.500 metri rispetto al fondo, e un picco minore sorge appena a nord est del massiccio primario.

La sua parete interna è degradante verso un pavimento grezzo ma quasi piatto. Le immagini fanno rilevare segni di un vulcanismo passato, molto probabilmente causato dalla fusione di rocce e minerali in seguito all'impatto. I picchi centrali si elevano per 2.500 metri rispetto al fondo, e un picco minore sorge appena a nord est del massiccio primario.

Kepler è un altro cratere lunare da impatto di 35 Km di diametro che si trova tra il Procellarum a ovest e Mare Insularum a est. Kepler si evidenzia per per il marcato sistema di raggi che copre il mare circostante per oltre 300 Km, sovrapponendo i raggi provenienti da altri crateri. A nord-ovest i raggi incontrano quelli emanati da Aristarcho ed a ovest quelli provenienti da Copernicus. Uno dei raggi dal Tycho si estende attraverso l'oceano Procellarum e lo interseca. La parete esterna non è perfettamente circolare, ma ha una forma leggermente poligonale. Ha un piccolo vallo di materiale espulso che circonda l'esterno del suo alto bordo, a gradini, con cime fino a 3.000 m.

Il Mare Tranquillitatis è situato nella parte centrale dell’emisfero della Luna rivolta alla Terra (la guancia sinistra del volto lunare) ed è costituito da una una vasta pianura di origine lavica. Si notano i 2 crateri gemelli, Sabine e Ritter rispettivamente di 30 e 31 km di diametro. Nel 1965 la sonda spaziale Ranger 8 si schiantò in questa regione, dopo aver inviato con successo a Terra oltre 7.000 fotografie della superficie della Luna. È il primo luogo del primo allunaggio compiuto dall'uomo della missione di Apollo 11 avvenuta il 21 luglio 1969. Il punto preciso di contatto con il suolo lunare è avvenuto a cica 100 km a est dei crateri gemelli, in corrispondenza del promontorio che si protende nella vasta pianura, e in prossimità del piccolo cratere Moltke collocato sul bordo della Rima Hypatia ed è stato ufficialmente chiamato Statio Tranquillitatis, mentre i tre crateri minori situati poco più a nord sono stati chiamati Aldrin, Collins ed Armstrong in onore dei tre astronauti che componevano la missione.

Particolarmente interessanti sono i due Domi di verosimile origine vulcanica dislocati ai lati dell’omonimo cratere Arago di 26 km di diametro.

Il Mare Tranquillitatis è situato nella parte centrale dell’emisfero della Luna rivolta alla Terra (la guancia sinistra del volto lunare) ed è costituito da una una vasta pianura di origine lavica. Si notano i 2 crateri gemelli, Sabine e Ritter rispettivamente di 30 e 31 km di diametro. Nel 1965 la sonda spaziale Ranger 8 si schiantò in questa regione, dopo aver inviato con successo a Terra oltre 7.000 fotografie della superficie della Luna. È il primo luogo del primo allunaggio compiuto dall'uomo della missione di Apollo 11 avvenuta il 21 luglio 1969. Il punto preciso di contatto con il suolo lunare è avvenuto a cica 100 km a est dei crateri gemelli, in corrispondenza del promontorio che si protende nella vasta pianura, e in prossimità del piccolo cratere Moltke collocato sul bordo della Rima Hypatia ed è stato ufficialmente chiamato Statio Tranquillitatis, mentre i tre crateri minori situati poco più a nord sono stati chiamati Aldrin, Collins ed Armstrong in onore dei tre astronauti che componevano la missione.

Particolarmente interessanti sono i due Domi di verosimile origine vulcanica dislocati ai lati dell’omonimo cratere Arago di 26 km di diametro.

25.000 anni per completarsi e comporta una lenta variazione delle coordinate celesti nel tempo. Poichè l'inverno dell'emisfero nord avviene in prossimità del perielio, quando la Terra è più vicina di 5 milioni di Km al sole, rispetto all'afelio durante il passaggio invernale, il clima è leggermente più temperato (meno freddo d'inverno e meno caldo d'estate) in Europa, rispetto all'Australia, inoltre, secondo la legge di Keplero, la Terra accelera in perielio e rallenta all'afelio, per cui l'inverno dura meno e l'estate di più in Europa.

25.000 anni per completarsi e comporta una lenta variazione delle coordinate celesti nel tempo. Poichè l'inverno dell'emisfero nord avviene in prossimità del perielio, quando la Terra è più vicina di 5 milioni di Km al sole, rispetto all'afelio durante il passaggio invernale, il clima è leggermente più temperato (meno freddo d'inverno e meno caldo d'estate) in Europa, rispetto all'Australia, inoltre, secondo la legge di Keplero, la Terra accelera in perielio e rallenta all'afelio, per cui l'inverno dura meno e l'estate di più in Europa.

Lo strato più esterno è la crosta, di spessore variabile da 70 Km quella continentale con catene montuose a 10 Km quella oceanica. La crosta è separata dal mantello dalla discontinuità di Mohorovicic. Il mantello si estende fino a 2.900 Km di profondità. Si compone essenzialmente di ossigeno, magnesio, silicio e ferro (olivina), molto rigido nella parte supeficiale che con la crosta dà origine alla litosfera, ha una parte intermedia più plastica (astenosfera) dove le onde sismiche vengono rallentate, quindi lo strato più profondo, cristallino, la mesosfera.

Lo strato più esterno è la crosta, di spessore variabile da 70 Km quella continentale con catene montuose a 10 Km quella oceanica. La crosta è separata dal mantello dalla discontinuità di Mohorovicic. Il mantello si estende fino a 2.900 Km di profondità. Si compone essenzialmente di ossigeno, magnesio, silicio e ferro (olivina), molto rigido nella parte supeficiale che con la crosta dà origine alla litosfera, ha una parte intermedia più plastica (astenosfera) dove le onde sismiche vengono rallentate, quindi lo strato più profondo, cristallino, la mesosfera.

Rispetto alle stelle fisse, la Luna completa un'orbita attorno alla Terra in media ogni 27 giorni e 7 ore (mese siderale), tuttavia a causa del contemporaneo movimento di rivoluzione della Terra, il periodo sinodico medio tra due congiunzioni solari è di 29 giorni e 12 ore.

Rispetto alle stelle fisse, la Luna completa un'orbita attorno alla Terra in media ogni 27 giorni e 7 ore (mese siderale), tuttavia a causa del contemporaneo movimento di rivoluzione della Terra, il periodo sinodico medio tra due congiunzioni solari è di 29 giorni e 12 ore. Le grandezze apparenti della Luna e del Sole, visti dalla Terra, sono comparabili. Per effetto della variazione delle distanze Luna-Terra e Terra-Sole, dovute all'eccentricità delle rispettive orbite, la dimensione apparente della Luna vista dalla superficie terrestre varia da un valore leggermente inferiore a un valore leggermente superiore a quello del diametro apparente del Sole: questo fatto rende possibili, oltre che le eclissi solari parziali, anche eclissi solari totali, anulari e miste.

Le grandezze apparenti della Luna e del Sole, visti dalla Terra, sono comparabili. Per effetto della variazione delle distanze Luna-Terra e Terra-Sole, dovute all'eccentricità delle rispettive orbite, la dimensione apparente della Luna vista dalla superficie terrestre varia da un valore leggermente inferiore a un valore leggermente superiore a quello del diametro apparente del Sole: questo fatto rende possibili, oltre che le eclissi solari parziali, anche eclissi solari totali, anulari e miste. La Luna, come la Terra ha una crosta geochimicamente distinta, un mantello, la cui astenosfera è parzialmente fusa (di fatto le onde S rilevate dai sismografi non sono in grado di attraversarla), e un nucleo.

La parte interna del nucleo, con un raggio di 240 km, è ricca di ferro allo stato solido ed è circondata da un guscio esterno fluido costituito principalmente da ferro liquido, con un raggio di circa 300 km. Attorno al nucleo si trova una fase parzialmente fusa con un raggio di circa 500 km. La sua composizione non è stata ancora pienamente identificata, ma si dovrebbe trattare di ferro metallico in lega con piccole quantità di zolfo e nichel; sono le analisi della variabilità della rotazione lunare a indicare che esso è almeno parzialmente fuso.

La Luna, come la Terra ha una crosta geochimicamente distinta, un mantello, la cui astenosfera è parzialmente fusa (di fatto le onde S rilevate dai sismografi non sono in grado di attraversarla), e un nucleo.

La parte interna del nucleo, con un raggio di 240 km, è ricca di ferro allo stato solido ed è circondata da un guscio esterno fluido costituito principalmente da ferro liquido, con un raggio di circa 300 km. Attorno al nucleo si trova una fase parzialmente fusa con un raggio di circa 500 km. La sua composizione non è stata ancora pienamente identificata, ma si dovrebbe trattare di ferro metallico in lega con piccole quantità di zolfo e nichel; sono le analisi della variabilità della rotazione lunare a indicare che esso è almeno parzialmente fuso.  I bassipiani lunari, i mari, hanno riempito di lava e cancellato le strutture presenti per cui ospitano pochi crateri di grandi dimensioni. Al contrario, gli altipiani, formatisi precedentemente, sono costellati da crateri di ogni dimensione. Ad eccezione di alcuni piccoli crateri di origine vulcanica, sono tutti conseguenza di impatti meteoritici. Spesso i crateri più estesi presentano un picco centrale, dovuto al rimbalzo del fondo durante l'impatto, e pareti stratificate originate da smottamenti successivi.

I bassipiani lunari, i mari, hanno riempito di lava e cancellato le strutture presenti per cui ospitano pochi crateri di grandi dimensioni. Al contrario, gli altipiani, formatisi precedentemente, sono costellati da crateri di ogni dimensione. Ad eccezione di alcuni piccoli crateri di origine vulcanica, sono tutti conseguenza di impatti meteoritici. Spesso i crateri più estesi presentano un picco centrale, dovuto al rimbalzo del fondo durante l'impatto, e pareti stratificate originate da smottamenti successivi. La Luna è anche attraversata da vallate, chiamate solchi, causate da faglie, di forma dritta o regolarmente curva e quelle scavate da canali di lava, dette solchi sinuosi e somigliano a fiumi, Come Aristarchus (a fianco), recente cratere circondato da una formazione a raggiera, in prossimità di Herodotus da cui si diparte un lungo solco.

La Luna è anche attraversata da vallate, chiamate solchi, causate da faglie, di forma dritta o regolarmente curva e quelle scavate da canali di lava, dette solchi sinuosi e somigliano a fiumi, Come Aristarchus (a fianco), recente cratere circondato da una formazione a raggiera, in prossimità di Herodotus da cui si diparte un lungo solco. La catena montuosa Apennines presenta cime elevate fra i 3.000 ed i 5.500 metri e delimita a Sud Ovest il mare Imbrium (delle Piogge), Il Caucasus arriva a 6.000 m.

La catena montuosa Apennines presenta cime elevate fra i 3.000 ed i 5.500 metri e delimita a Sud Ovest il mare Imbrium (delle Piogge), Il Caucasus arriva a 6.000 m.

Il cratere Tycho ituato nell’emisfero sud della Luna, leggermente ad ovest del meridiano centrale, è relativamente giovane, con un'età stimata di 108 milioni di anni, sulla base di analisi di campioni del raggio del cratere recuperati durante la missione Apollo 16. Con un diametro di 88 Km il cratere è nettamente definito, a differenza di crateri più vecchi che sono state corrosi da impatti successivi, ben osservabile con una Luna di 8-9 giorni. Questo cratere è stato raffigurato sulle mappe lunari già nel 1645, con il sistema di raggi evidenti. L'interno ha un alto albedo che è evidente quando il sole è alto, e il cratere è circondato da uno specifico sistema di raggi che raggiungono i 1.500 Km, particolarmente in direzione SO-NE. Di conseguenza il corpo celeste che l’ha generato doveva provenire da ovest, con traiettoria obliqua rispetto al suolo.

Il cratere Tycho ituato nell’emisfero sud della Luna, leggermente ad ovest del meridiano centrale, è relativamente giovane, con un'età stimata di 108 milioni di anni, sulla base di analisi di campioni del raggio del cratere recuperati durante la missione Apollo 16. Con un diametro di 88 Km il cratere è nettamente definito, a differenza di crateri più vecchi che sono state corrosi da impatti successivi, ben osservabile con una Luna di 8-9 giorni. Questo cratere è stato raffigurato sulle mappe lunari già nel 1645, con il sistema di raggi evidenti. L'interno ha un alto albedo che è evidente quando il sole è alto, e il cratere è circondato da uno specifico sistema di raggi che raggiungono i 1.500 Km, particolarmente in direzione SO-NE. Di conseguenza il corpo celeste che l’ha generato doveva provenire da ovest, con traiettoria obliqua rispetto al suolo.

La sua parete interna è degradante verso un pavimento grezzo ma quasi piatto. Le immagini fanno rilevare segni di un vulcanismo passato, molto probabilmente causato dalla fusione di rocce e minerali in seguito all'impatto. I picchi centrali si elevano per 2.500 metri rispetto al fondo, e un picco minore sorge appena a nord est del massiccio primario.

La sua parete interna è degradante verso un pavimento grezzo ma quasi piatto. Le immagini fanno rilevare segni di un vulcanismo passato, molto probabilmente causato dalla fusione di rocce e minerali in seguito all'impatto. I picchi centrali si elevano per 2.500 metri rispetto al fondo, e un picco minore sorge appena a nord est del massiccio primario.  Il Mare Tranquillitatis è situato nella parte centrale dell’emisfero della Luna rivolta alla Terra (la guancia sinistra del volto lunare) ed è costituito da una una vasta pianura di origine lavica. Si notano i 2 crateri gemelli, Sabine e Ritter rispettivamente di 30 e 31 km di diametro. Nel 1965 la sonda spaziale Ranger 8 si schiantò in questa regione, dopo aver inviato con successo a Terra oltre 7.000 fotografie della superficie della Luna. È il primo luogo del primo allunaggio compiuto dall'uomo della missione di Apollo 11 avvenuta il 21 luglio 1969. Il punto preciso di contatto con il suolo lunare è avvenuto a cica 100 km a est dei crateri gemelli, in corrispondenza del promontorio che si protende nella vasta pianura, e in prossimità del piccolo cratere Moltke collocato sul bordo della Rima Hypatia ed è stato ufficialmente chiamato Statio Tranquillitatis, mentre i tre crateri minori situati poco più a nord sono stati chiamati Aldrin, Collins ed Armstrong in onore dei tre astronauti che componevano la missione.

Particolarmente interessanti sono i due Domi di verosimile origine vulcanica dislocati ai lati dell’omonimo cratere Arago di 26 km di diametro.

Il Mare Tranquillitatis è situato nella parte centrale dell’emisfero della Luna rivolta alla Terra (la guancia sinistra del volto lunare) ed è costituito da una una vasta pianura di origine lavica. Si notano i 2 crateri gemelli, Sabine e Ritter rispettivamente di 30 e 31 km di diametro. Nel 1965 la sonda spaziale Ranger 8 si schiantò in questa regione, dopo aver inviato con successo a Terra oltre 7.000 fotografie della superficie della Luna. È il primo luogo del primo allunaggio compiuto dall'uomo della missione di Apollo 11 avvenuta il 21 luglio 1969. Il punto preciso di contatto con il suolo lunare è avvenuto a cica 100 km a est dei crateri gemelli, in corrispondenza del promontorio che si protende nella vasta pianura, e in prossimità del piccolo cratere Moltke collocato sul bordo della Rima Hypatia ed è stato ufficialmente chiamato Statio Tranquillitatis, mentre i tre crateri minori situati poco più a nord sono stati chiamati Aldrin, Collins ed Armstrong in onore dei tre astronauti che componevano la missione.

Particolarmente interessanti sono i due Domi di verosimile origine vulcanica dislocati ai lati dell’omonimo cratere Arago di 26 km di diametro.